Io vivo di paesaggio, riconosco in esso la fonte del mio sangue. Penetra per i miei occhi e mi incrementa di forza. Forse la ragione dei miei viaggi per il mondo non è stata altro che una ricerca di paesaggi, i quali funzionavano come potenti richiami. Forse vi è in me ancora di quell’istinto che doveva dominare le razze emigratrici, istinto che era sete di paesaggi nuovi e meravigliosi, prima ancora di essere istinto di preda e di conquista. Nel paesaggio è il primo segno delle mani di Dio e giustifico certi essere sensibili che nel mezzo dei paesaggi più belli attestano d’aver veduto l’apparizione della divinità. L’altro segno, è l’uomo, ma l’uomo si forma e cresce in rapporto al paesaggio: e uno specchio del paesaggio.

Il paesaggio della mia infanzia e quello del Piave nel tratto dalla stretta di Quero al Montello. Qui venni portato morente e ne fui tutelato. Risanando per esso, fu l’apparizione sublime, la grande promessa che mi legò alla vita. Il Piave esce dalla stretta con uno scenario retrostante di montagne digradanti per luci diverse verso il tramonto, alternate da valli che si distaccano ai fasci di raggi penetranti. Poi si allarga nei filoni d’acqua e nelle ghiaie tra le alte rive dove le colline verdeggiano in fila con boschi di castagni a tramontana e pingui vigneti a mezzogiorno; un castello diroccato è sulla cima del primo colle dalla parte di Onigo, dall’altra, villaggi sparsi; l’orizzonte verso la pianura è chiuso dalla curva dolce del Montello. Le acque scorrono, le nubi si addensano e si dissolvono ai venti, l’ultimo sole rade il verde dei pendii sui monti che rilucono come smeraldi, mentre quelli dentro alla stretta già avvolti nell’ombra diventano profondi come sguardi pensierosi. Ho vissuto in questo paesaggio tutti gli anni della mia vita ad ogni ritorno dell’estate, con prime esplorazioni a primavera tastando se le sabbie cominciavano a riscaldarsi, se l’acqua lasciava il suo gelo. Poi nell’estate, ad ogni estate, mi sono immerso in esso per una ricreazione come al tempo della mia infanzia minacciata. Il grande sole mi risollevava il sangue all’epidermide che le acque calcinose ricoprivano di cipria. I sassi e le sabbie erano di fuoco e stando reclini tremava basso il calore, le isole fiorivano di dorati pennacchi ondeggianti a venti improvvisi e il silenzio vasto era rotto, come dal rosicchio di un topo, dai colpi di coltello dei cercatori di giunchi. Subitanei temporali si addensano dalla stretta per precipitare al piano seguendo le acque, la sabbia si solleva tempestando pungente il volto e creando sipari di tenebre tra squarci abbaglianti di luce. La pioggia obliqua placa la sabbia volante, irrompe spegnendo il fuoco dei sassi, poi il grande cielo si apre esaurito rivelando il sereno, ritorna il sole, splendono i sassi e le fronde dei virgulti, e tutto il paesaggio riprende la sua ampiezza nell’umidità affiorante.

Vi ritorno sovente anche nell’autunno incominciante con la tristezza dell’ultimo addio, quando le sabbie non accolgono più i piedi scalzi e dall’alto delle rive si vedono i contadini che vanno con le ceste lungo le vigne.

Un altro paesaggio che è fonte del mio sangue è un paesaggio di guerra, della vecchia guerra tra le cime del Grappa. Era il tempo della giovinezza tumultuante di attesa, ansiosa d’avventure, generosa, indifferente al rischio. Dopo il paesaggio dell’Isonzo tra Gorizia e Gradisca che mi aveva deluso come un amore perverso, nella lunga e sospesa contemplazione d’ogni giorno, amareggiata dalle sanguinose battaglie che non riescivano a oltrepassare e a variare quel paesaggio, nella ritirata di ottobre ci eravamo trasferiti sul Grappa. L’inverno coperse di neve ogni pendio, ma ai primi barbagli di primavera era svanita sui versanti a mezzogiorno e i narcisi copersero i prati tra gli scavi delle granate. Era un paesaggio che aveva un sostegno geometrico di quote e di punti morti, ogni roccia, ogni declivio, ogni sperone aveva una corrispondenza sulla carta topografica al centomila, ma sopra viveva come carne disperatamente contesa contro l’invasione della pianura dove era la mia città, la mia casa, la mia patria.

Non costituivano un’eccezionale bellezza l’incrocio delle valli, i dorsi spogli, i dirupi rocciosi, ma costituivano un adorato aspetto che per questo si affermava come una bellezza assoluta. Era quel paesaggio come per ognuno il volto della madre che è indiscutibilmente bello perché adorato.

La guerra finì un giorno tra questo paesaggio con un grande rombo di campane risalente dai paesi del piano per sovrapporsi a quello delle artiglierie e lo sguardo corse in avanti verso altre valli. Ma per alcuni anni fu costringente il desiderio del ritorno sulle cime di questi monti per ritrovare le cadute armonie. Ritrovai quelle cime raramente abitate da pastori o da falciatori di fieno, alle pozze d’acqua venivano scampanellanti le mandrie a dissetarsi, le cime mostravano ancora il bianco delle trincee e dei colpi, qualche reticolato si frammischiava ai cespugli dei cardi spinosi, ma dentro di sè quel paesaggio non aveva più quel sentimento di terra connessa col nostro sangue, solo la ravvivava il ricordo della giovinezza avventurosa e tumultuante e rattristiva come una felicità perduta; rientrò quel paesaggio nel tempo per disperdersi come i morti, sempre più dileguantisi, riapparendo vivo come allora ancora qualche volta nei sogni, poi non più, ritornato uniforme consistenza della terra.

L’Italia fu conquistata dal mio sguardo attraverso il paesaggio da regione a regione, componendo in me un solo paesaggio, tutto un paesaggio, quello unico, che fa di questa terra come un fiore. Sorge il sole su dalla chiostra dei monti che si avvolgono di rosse nebbie lungo le cime mentre di più si inombrano le profondità dei boschi e dei laghi. I piani dei prati e dei campi si alzano col verde verso l’azzurro dopo le colline biancheggianti di ville popolate di statue. Ma dove i larghi torrenti creavano un tempo con aspri colli possibilità di difesa, spiccano sulle cime merlate castelli e rosse mura corrose cingono opulenti villaggi. Scorrono i fiumi per nutrire l’ampia pianura limitata da nuove alzate di monti che danno il presagio di altre regioni. Di là tremolano gli olivi su pendii e i cipressi secolari nereggiano accanto a intatti castelli.

La luce nell’alto meriggio si tende nitida come un diamante. Si passa sopra agli antichi ponti delle cavalcature e degli eserciti piumati mentre appaiono accanto sulle cime dei colli le rocche degli assedi. Sulle rive del lago improvviso i castagni danno ombra ai pastori nel loro incanto meridiano. Si sente che entro a questa terra scavata di grotte stanno sepolti nitidi scheletri accanto a verdastri oggetti di bronzo e che le umili case hanno le loro fondamenta su sacri templi.

Escono danzanti i giovanetti al richiamo della sera amorosa e gli uomini estatici contemplano le nebbie emergenti sul fondo della valle. Il piano si allarga attorno ai ceppi dei vulcani franati. La terra si frantuma al passo impetuoso, l’erba non nasce, dai boschi selvaggi escono lente mandrie di bufali verso gli stagni. Un mare tonfa sulla nera spiaggia recando col vento uccelli e fiori mai visti. Le montagne si susseguono aride arrossate dal tramonto con rare macchie d’arbusti che illudono siano ombre di nubi immaginarie. La caldura opprime i villaggi dove al canto monotono dei sofferenti d’aria ci s’accorge delle linee intatte dei templi abbandonati. Lungo agli asciutti torrenti i sassi si frammischiano alle schegge di lava precipitate dai vicini vulcani che avvampano sulla cima.

Il mare irrompe tra alte scogliere isolate. Altri vulcani presagiscono aurore verso nuovi orizzonti mentre da giardini senza ville si caricano sui velieri frutta incredibili. Scendono verso il piano gli armenti guidati dal pensoso pastore, ritornano gli olivi a biancheggiare al vento e i pendii sono rossi e gialli d’alta erba fiorita. Sopra a questa terra dove la felicita è penetrata dalla luce irruente non duole dormire sopra alle proprie ossa e vivere i giorni di una farfalla. Come per scendere dall’alto di una visione di paesaggi di tutta l’Italia allora i miei paesaggi italiani vanno concretandosi secondo la felicità ivi raggiunta, secondo il peso del tempo che su di essi ha impresso il marchio, secondo l’influenza della normale cultura che uno nato in questa terra possa avere e secondo particolari suggestioni di scoperta.

Primo tra queste varie categorie è il paesaggio lagunare attorno a Chioggia. È questa una città pregna di vita per il suo innesto di tutta l’ansia marina e su questo acque raggiunsi felicità somme che si conclusero in una mia liberazione artistica narrativa, la prima che sorse in me. Si stende la città sulla sottile penisola collegata attraverso l’ampia laguna all’abitato di Sottomarina da un lungo ponte. Le case si specchiano sulle acque placate, nel cielo si compongono le nubi secondo i venti alterni e contrastanti, le barche vengono lente dai canali che si infiltrano nella terra coltivata a orti e sono cariche di pomidoro, di melanzane, di carote, di patate, di zucche. Lenti remano i barcaioli, i ragazzi si tuffano a nuotare dall’alto del ponte per immergersi come delfini. Il cielo sembra vastissimo. Qui ci si sente come sospesi, come liberati dalla terra. In altra parte verso terra vi è un punto elevato. Un canale è vicino per dove passano le barche che vengono dalla laguna, tutto attorno sulla terra come cenere vi sono gli orti difesi da canneti dove lavorano curvi e silenziosi gli ortolani. Un vecchio forte alza i suoi terrapieni tra roveti, su di un lembo piatto di terra una casetta rossa e un grande albero stanno tra il fremere della laguna estesa verso settentrione dove in certe mattine di primavera appaiono nitide tutte le montagne.

Anche qui ritorna quel senso di sospensione che si conclude in una felice libertà umana fuori del tempo. Sembra di avere vissuto e di non essere morti, di essere fermi in un’eternità certa che imprime al passo la cadenza degli dei.

Un altro paesaggio che mi è caro, è sui colli Euganei là dove Petrarca visse i suoi ultimi anni in attesa della morte che lo colse seduto come un sonno. La sua piccola casa tra roseti e oleandri è fredda e muta come una tomba ma salito ad una stanza del piano di sopra come si dischiude la finestra appare quel paesaggio che gli doveva ogni giorno far lagrimare gli occhi per l’intensa Iuce e per il sovraterreno splendore. I colli dolci si distendono lavorati e cosparsi di case e dietro s’alzano le cuspidi dei vulcani spenti dal tempo quando gli uomini non popolavano ancora questa terra.

Ma, lasso, a me non vai fiorir di valli

ritorna questo verso e mi si conclude spontaneo nell’altro:

Di mia morte mi pasco e vivo in fiamme.

È questa poesia come una gemma del paesaggio e solo in esso fu da me pienamente compresa schiudendo questa finestra.

Altro paesaggio è quello del mondo di Leopardi. È questa una terra di miracoli. Credo veramente che gli angeli abbiano portato in volo da Tersatto, attraverso l’Adriatico, la casa natale di Cristo e l’abbiano deposta su d’uno di questi colli. Il mare si intravede lontano, ma questa terra è tutta un mare ondulato di pendii dove come bianche onde che si frangano al vento, si alternano i campi pallidi di avena. Bassi si susseguono i colli, così da poter scorgere sino il limite estremo dell’orizzonte. Lo sguardo li insegue, il cielo va lontano con lo sguardo, e l’anima si sente nello stesso tempo lontana sul limite della terra visibile e ferma tra queste case di vecchie pietre.

Nasce da tale squilibrio di speranza e di delusione una profonda tristezza che è il germe di tutta la poesia di Leopardi. Suo è questo paesaggio, ma attraverso la sua poesia diviene di chiunque l’abbia compresa e sofferta.

Altra terra che attraverso il suo paesaggio mi ha dato il senso del peso del tempo, del tempo della preistoria che vi ha impresso il suo marchio è la terra dell’altopiano di Asiago. Si cammina tra questi monti che cingono l’altopiano, coperti di boschi radicati tra rocce corrose, scavate, frantumate. Questa terra è tutta una conca ondulata dove l’uomo ha tracciato strade e costruito paesi, non vi sono fiumi, eppure nei primordi essa doveva contenere un grande lago trattenuto dai monti marginali. Acqua discesa da ghiacciai in dissolvimento, turbinante tra questi monti a corrodere, scavare e frantumare le rocce, fino a precipitare in smisurate cascate giù verso la pianura sottostante o scomparire sotto la terra per buche trapanate dentro dai gorghi. Si cammina su di un prato aperto nel bosco, disseminato di cardi paurosi, accuminati a ogni foglia, gelosi della loro vita. Le rocce levigate come spalle, modellate come fianchi di mucca risentono le acque scomparse, conservano l’impronta dei gorghi. Tra le rocce e il bosco vi è il silenzio dal giorno in cui la terra è emersa, nessun canto di uccello, solo minute api ronzano unite e ricreano l’eco lontano dell’ultima cascata precipitante dall’altra parte dei monti. Gradinate di rocce, anfiteatri di rocce popolati di abeti e di faggi e l’ombra delle fronde a impedire ogni fiore. Solo dove appena si apre una distesa di luce questa si rifrange su ciclamini, roselline e fragole tra felci e mirtilli rintanati nell’ombra. Non richiamo di uccelli, non passo d’uomo, le rocce si sprofondano in avvallamenti scoordinati, ma altri brevi prati si stendono come formati da giacimenti di sabbia e sono simili ad acque tramutate in erba fiorita.

Sovraterreni sono i paesaggi dell’interno delle grandi isole. Stupisce in Sicilia la bellezza di tutta la zona costiera con le sue alte pareti di rossa roccia oltre Palermo, colla digradante spiaggia di Selinunte dove i templi si protendono sul mare o stanno crollati come per la furia di giganti impazziti, colla spiaggia ampia di Melilli dove lontano l’Etna domina nero e nevoso, colla insenatura di Aci Trezza dove la spiaggia nera si tramuta nelle acque in un colore grigio azzurrastro, quello stesso che riluce negli occhi dei pescatori e sulle squame dei pesci ivi tratti dalle reti e gli scogli del Ciclope emergono neri di roccia, ma il passaggio dell’interno è severo e tremendo e solo da questo ho capito perchè il siciliano sorrida poco e quando sorride lo faccia con amara pesantezza.

Nell’interno si aprono valli immense con impigrite acque nel fondo, valli senza alberi e senza case dove stagna il vento spinto dall’Africa portando rondini e pernici e sementi di calendole selvagge a primavera. Nere nubi si addensano e si dilatano per lasciare apparire nella sera imminente l’arco della luna e Sirio lucentissime, allora lungo i crinali dei monti si vedono profilarsi come carovane sulle dune di un deserto, file di muli coi contadini stanchi che ritornano dai lavori ai villaggi lontani; non parlano, non cantano, la stanchezza li opprime con la sola speranza di arrivare a notte alla casa con un fuoco acceso e una minestra calda. Paesaggio aspramente triste, dove non occorre come complemento il segno di una croce a ricordare il destino dell’uomo. Scompaiono queste carovane nell’ombra e altre stelle si aggiungono a risplendere di una luce come suscitata dal vento marino.

Il paesaggio della Sardegna esalta invece per altri rapporti. Ci si trova sull’alto dei monti e sembra di essere su di un vasto pianoro, sparso d’alberi e di arbusti; le strade, si crede non siano ancora state concepite dalla mente dell’uomo, passano di tanto in tanto uomini a cavallo col fucile a tracolla, selve e dirupi e su vertici acuti tozze le forme dei nuraghi. Qualche cavaliere porta seduta dietro la sua donna: vi è il tono d’una poesia ariostesca che rivive. Il cavallo rende leggero e avventuroso il paesaggio, la solitudine e la selvatichezza della terra fino ai limiti lontani ci rende dimentichi dei tempi moderni.

È come se si riacquistasse una giovinezza umana ormai perduta, sebbene nessun canto si oda nè di uomo, nè di uccello, è dentro di noi che qualcuno canta felice, è il nostro cuore ridiventato meno pesante di secoli.

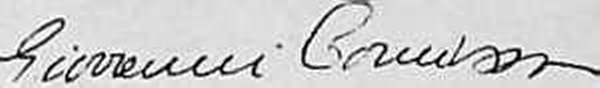

Giovanni Comisso