I famosi versi di Giovanni Pascoli accompagnano per le vie del Vantica, quieta città il pellegrino appassionato, incantato dalle vecchie case, dalle torri e dai nobili palazzi rinascimentali.

Avevo sempre ricordato come piacevole ritornello di una canzone questi versi di un rondò del mio amico poeta Leone Kochnitzky :

J’avais choisi Urbin c’est à moitié

chemin entre Venise et moi entre

vous et Rome.

Et vous avez choisi l’automne.

Ed era come un continuo richiamo ai tempi lontani in cui vennero scritti. Ma non fu per me facile andarvi; venendo da Pesaro in macchina a un bivio le tabelle erano tanto corrose che si deviò a destra invece che a sinistra sperdendomi in una strada che dopo qualche chilometro divenne polverosa, su ponticelli sconnessi, con infinite curve. L’errore venne però ripagato da uno stupendo paesaggio raffaellesco con colline estive dorate di stoppie e cesellate di alte querce dove stridevano le cicale. Infine, quando già disperavo di arrivare ad Urbino, sull’alto di un colle apparvero le sue torri, le sue cupole e le sue vecchie case di mattoni rossastri.

Tra i pochi alberghi della città scelsi il primo che mi si offerse e andai subito a colazione. Appena contrariato per avere sbagliato strada, per la noncuranza degli abitanti che a quel bivio avrebbero dovuto mettere una tabella indicatrice grande quanto è grande in tutto il mondo il desiderio di visitare Urbino, ero in vena non di leticare, ma di dare ammaestramenti turistici. Chiesi un vino locale, non ne avevano, mi portarono un vino romagnolo in un fiaschetto usato di Chianti. Pregai di sostituire quel fiaschetto sporco con una bottiglia di vetro chiaro per vedere il colore del vino e quando lo assaggiai risultò impossibilmente caldo. Replicai che il vino di estate andava servito fresco, ma il padrone mi disse che a Urbino tutti lo preferivano così. Allora soggiunsi che dovendomi adattare ai gusti del luogo, mi facesse assaggiare tutte le specialità della cucina umbra e mi presentasse la lista. Mi caddero in vero le braccia quando vidi campeggiare tra le altre pietanze comuni quella della costoletta alla milanese, ripiegai su quello che vi era, ma infine mi ricordai della caciottella umbra, tanto famosa, e la richiesi. Non ve n’era, ma avrei potuto avere il formaggio grana. A ogni battuta del nostro dialogo, che si faceva sempre più tragico per la mia disdetta, la giovanissima cameriera che era bella come una Madonna di Raffaello, vellutata nello sguardo, arrossiva quasi provasse più pena lei di me. E questo mi consolava a oltranza.

Cercai di farmi la bocca buona con la frutta, ma mi venne servita acerba e col verme al centro. Quasi implorante mi rivolsi al padrone per spiegargli che eravamo d’estate, nella regione più fruttifera d’Italia e che quella frutta era un oltraggio alla provvida natura. Egli si scusò dicendo che le spiagge vicine la accaparravano tutta e non si potevi trovarne di meglio.

Nel pomeriggio visitai la città, dopo un sonno delizioso, perché l’aria era fresca a differenza della pianura assolata.

Nella piazzetta sottostante vidi una bancherella di frutta e sperai trovarvi almeno una pesca matura che mi togliesse il ricordo di quanto mi era stato offerto in albergo, ma come in un sogno atroce vidi che si vendevano, in quella sfolgorante estate solo noccioline americane, semi di zucca e mandorle abbrustolite.

Nel camminare per le strade strette e affollate a un certo punto intesi dietro a me un’automobile suonare insistente la tromba non mi mossi e, continuando il chiasso, mi volsi e dissi al conducente che ci si trovava in una città del silenzio e non doveva suonare a quel modo. L’altro mi rispose di essere un medico in servizio e che poteva suonare quanto voleva, fermò la macchina e scese irritato. Replicai che medico o no si doveva rispettare la bellezza antica della città e non turbare il silenzio che doveva incorniciarla. Credo egli abbia dovuto pensare fossi pazzo, perché senza rispondermi rientrò in macchina e sempre strombettando proseguì tra la gente.

Poco oltre mi accorsi che sul muro di una casa vi era un albo che esponeva vistosamente il telegramma di un nuovo sottosegretario, forse nativo di Urbino, il quale assicurava di avere dato ordine di iniziare immediatamente la costruzione di una nuova strada e il rimboschimento di un colle. Sulla parete di una casa di fronte vi era invece un altro albo dove si diceva : « Proprietari terrieri non avrete tregua, i diritti dei mezzadri saranno tutelati fino in fondo ».

Più avanti vidi un ufficio turistico ed entrai per essere informato sui monumenti da visitare. Un giovane stava occupatissimo e non si accorse di me, prese a telefonare agitato con qualcuno che voleva una poltrona di prima fila. In fine venne a me e mi chiese se volevo un posto per lo spettacolo che si doveva dare nel palazzo dei Duchi. Volli sapere se vi era un teatro di corte, non vi era, lo spettacolo si dava nel cortile, chiesi quale era lo spettacolo, si trattava dello Pseudolo di Plauto, richiesi se fosse stato già rappresentato al tempo dei Duchi, egli asserì deciso, ma ne rimasi dubbioso. Da ultimo ripresi il mio tono di ammaestramento turistico: «Cosa state a tirare fuori questa vecchia e noiosa commedia latina per attrarre i forestieri, preoccupatevi invece che in Urbino si possa mangiare meglio di come mi è toccato oggi, che per la città non si sentano suonare le trombe delle automobili e che al bivio venendo da Pesaro sia messa un’indicazione più vistosa.» Lievemente turbato dalle mie parole, disse che la tabella era pronta e si sarebbe messa tra giorni. «Niente affatto: tra giorni, subito deve essere messa, lei non sa che a Urbino si può venire dalle più lontane parti del mondo per il desiderio di vederla e la vostra inerzia concede di perdere la strada?»

Ma mi accorsi che perdevo il mio tempo tanto più che il vicino palazzo ducale si sarebbe chiuso alle sei, mentre il sole tramontava alle sette e mezzo.

Nella piazza davanti al palazzo ducale vi erano molte macchine di turisti stranieri, e se ne stavano seduti dentro leggendo la guida e guardando il palazzo attraverso i finestrini. Quando avevano finito se ne ripartivano senza avere osato di scendere, di certo erano meglio informati di me che quella città non era adatta per ospitarli.

Dopo tante contrarietà mi rasserenai quando presi a salire la grande scala che porta agli appartamenti di sopra. Era una scala angelica fatta di bassi gradini che mi fecero ricordare le gambe gottose del duca Guidobaldo, ma egli forse le risaliva in portantina. Le ampie stanze con grandi caminetti, pure con qualche arazzo alle pareti e con quadri assai belli, davano uno strano senso di squallore, come se qualcosa di vivo fosse stato tolto e si fosse rimediato con quelle opere. Era strano non vedere in quel palazzo, a suo tempo tanto accogliente, né una sedia, né un mobile. Ma la spiegazione mi venne da un cicerone che parlava a un gruppo di visitatori. Diceva che il palazzo era stato più volte saccheggiato e in modo particolare da Napoleone. Sicché appariva ben diverso da come lo aveva visto Baldassar Castiglione adorno di vasi d’argento, di ricchissimi drappi d’oro e di seta, di un’infinità di statue antiche di marmo e di bronzo, di pitture singolarissime, di istrumenti musici di ogni genere e di eccellentissimi e rarissimi libri greci, latini ed ebraici ornati d’oro e d’argento. Per quelle stanze passavano ben altro che Giuliano de’ Medici, Pietro Bembo, Cesare Gonzaga, Bernardo Bibiena, e l’Aretino, ma certa gentetta affannata, quasi morbosa di scoprire qualche angolo intimo e segreto di quel palazzo.

Giunsi in una stanza dove tra gli altri quadri ve n’era uno di Francesco di Giorgio che più di tutti attrasse la mia attenzione. Questo quadro rappresentava la città ideale. Stupendi palazzi fiancheggiavano tre strade che si dipartivano da una piazza, ovunque vi era un lastricato marmoreo, in quella città non si sentiva né trombe di automobili né vociare di uomini, né si vedevano albi murali con vane promesse e con minacce violente, ma solo due colombi innamorati che fatto il loro nido pigolavano sotto a una finestra. La luce era come filtrata da un velo. Era forse il silenzio che doveva avvolgere Urbino quando gli uomini più eccellenti d’Italia l’abitavano e chiusi nelle loro stanze avevano tempo di leggere libri greci, latini ed ebraici rilegati d’oro e d’argento. Infine mi trovai nelle stanze che davano alle grandi logge, quella della duchessa Elisabetta Gonzaga dove radunava i suoi cortigiani a giocare e a conversare, dopo che il duca podagroso se ne era andato a letto e quella dove egli sbrigava i suoi affari. Per passare dall’una all’altra vi è un giuoco scenico formato da una cappelletta, da una loggia e dalla sua biblioteca foderata di legno intarsiato che ancora ricrea l’aria respirata dagli antichi padroni. Il duca poteva passare secondo l’ora e la stagione dalla sua stanza di lavoro a quella della duchessa o per la loggia o per una parte interna attraverso piccole porte. Sembrava intendere il suo passo strascicato.

Ma a una finestra mi piacque sedermi sul sedile di pietra accanto e guardare di fuori giù nella valle. Al di là si vedeva una casa di contadini sul colle, uscivano coi bianchi buoi e andavano verso il poggio, altri toglievano la paglia da un alto cono e una vecchia spingeva un maiale verso lo stabbio. Quando il duca non leggeva i suoi libri ben rilegati doveva leggere in quel libro aperto della vita dei suoi sudditi. Doveva spiare attento ogni loro mossa uguale allora come oggi, e forse li invidiava non perché potevano muoversi liberi nelle gambe, ma perché erano già chiusi in una loro eternità.

Mentre stavo per discendere la comoda scala dai facili gradini vidi un giovane alto e flessuoso tutto affannato, che sembrava adirato con se stesso. Pensavo fosse un turista deluso della visita al Palazzo e gli chiesi quale era la causa della sua agitazione, forse veniva da lontano e come me non aveva trovato la caciottella umbra. Mi invitò ad affacciarmi a una finestra, che dava nel piazzale, e mi indicò una grande autocorriera azzurra. Era sua ed egli aveva organizzato un viaggio turistico dalla spiaggia adriatica fino a Urbino, col cicerone, quello che avevo inteso poco prima, ma durante la visita si erano accodati alla sua schiera turistica innumerevoli intrusi per godersi gratuitamente le illustrazioni.

Il cicerone però aveva contato i suoi ascoltatori e avrebbe voluto essere compensato in base alle presenze. Ora egli nella confusione del gruppo non poteva riconoscere quali erano i turisti che aveva portato con l’autocorriera e separarli dagli altri. Il suo imbarazzo era grandissimo, non sapeva cosa fare, sembrava quasi volesse gettarsi dalla finestra e fuggire con l’autocorriera. Nella sua disperazione malediceva i suoi compatrioti approfittatori senza ritegno, mi accorsi che quel giovane, dilatato nello sguardo nero e lucido e mordentesi le labbra, si componeva nell’ampio vano di quella finestra come una figura di Raffaello e senza più ascoltarlo lo stavo ammirando, quando, come se anch’egli avesse maggiormente considerato il mio aspetto inquadrato nel vano decorativo di quella finestra, mi si rivolse di scatto : «Anche lei era tra gli estranei ad ascoltare il mio cicerone, mi ricordo benissimo di averla vista, paghi almeno lei la sua quota » Sentivo che ero in vero obbligato di pagarla, non per aver ascoltato il suo cicerone, ma per aver visto rappresentato da lui così allungato nella figura e così emozionabile nel volto, un quadro vivente di Raffaello.

Decisamente Urbino mi si voleva presentare per contrasti e quasi per cercare aria serena, essendo ancora chiaro, volli andare al chiostro di San Bernardino, dove nella chiesetta del Bramante sono sepolti il duca Federico e Guidobaldo, con la moglie Elisabetta Gonzaga. Quei due sarcofagi di porfido sembravano racchiudere invero lo spirito, invece che pochi mucchietti di cenere, lo spirito dell’intelligenza del Rinascimento.

Mi piacque toccarli, nel freddo della pietra, quasi fossi un pellegrino venuto di lontano, un pellegrino che dopo avere letto il Cortegiano di Baldassar Castiglione, ricordasse come si viveva in quella città ideale, quando si conversava lungamente sulla perfezione dell’uomo di corte e con tanto diletto, che si credeva fosse ancora sera, mentre già spuntava l’alba, sopra il monte di Cafri.

Uscito dal chiostro, sostai nello spiazzo verde d’erba circondato da giovani cipressi, oltre ai quali si vedeva, contro la luce del tramonto, il colle di Urbino con le sue vecchie case del colore delle ossa e con le sue torri e campanili. Ma d’un tratto mi accorsi di un signore disteso sull’erba, in una posa quasi da Goethe in Italia, che teneva tra le dita una rosa e ogni tanto l’annusava e sembrava che anch’egli fosse incantato dal paesaggio.

Ebbi la tentazione di parlare con lui, tanto sono rari gli incontri con uomini romantici, e, fingendomi ignaro, gli chiesi se il duca col naso a becco di pappagallo fosse Guidobaldo o Federico. Credo che se lo avessi minacciato con una rivoltella chiedendogli il portafoglio, si sarebbe meravigliato di meno. Si alzò di scatto, annusò la rosa e guardandomi a fondo parve convincersi fossi io pure un uomo romantico, sebbene male informato. «Perbacco,» mi disse, «lei non si ricorda del quadro che fece Raffaello a Guidobaldo? Questi aveva il naso deforme ed è sepolto in quella chiesetta.» Volevo distendermi sull’erba, come egli era stato fino allora, ma mi dissuase, perché incominciava l’umidità. Gli riassunsi la mia giornata, pensavo che la sua apparizione dovesse essere conclusiva a confortarmi almeno con l’indicazione di una buona trattoria.

Fu meravigliato delle mie sfortunate esperienze e alzando al cielo la mano che teneva la rosa, quasi volesse intingerla nell’ultima luce che persisteva, mi impose il nome di una trattoria che mi assicurava miracolosa.

Vi andai nella sera, il miracolo consisteva in questo: che quella trattoria era del tutto uguale a quella dove avevo mangiato a mezzogiorno, offrente anch’essa la costoletta alla milanese, il formaggio grana e la frutta acerba, col solo compenso di avere anche qui una Madonna di Raffaello, vellutata nello sguardo, che mi serviva con un ambiguo sorriso sulle labbra.

Giovanni Comisso

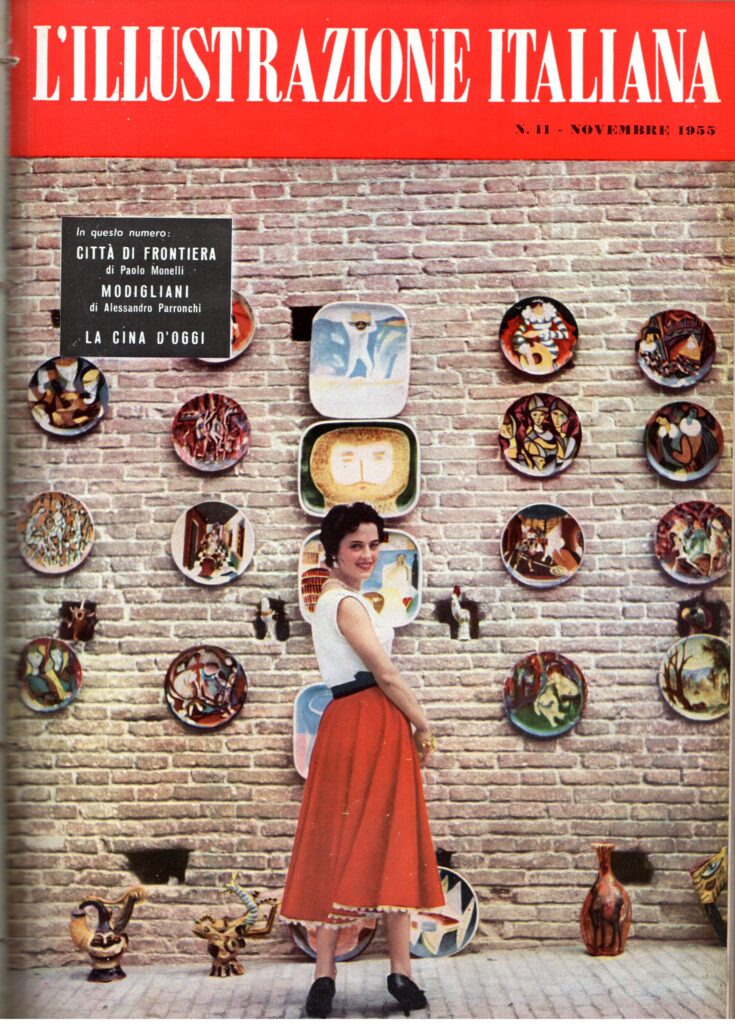

Pubblicato alle pagine 13-19 del n. 11 dell’Illustrazione Italiana del novembre 1955