Abbandonata la città opprimente, aveva raggiunto un paese di montagna fresco per un piccolo lago e per la neve, che resisteva sul versante a tramontana di un alto monte roccioso, che chiudeva la valle. Il giorno stesso del suo arrivo si svolgevano sul lago gare di canottaggio, come una festa preparata in suo onore. Seduto sulla veranda dell’albergo, vicino a lui stava un signore austero con un colletto duro, stretto da una cravatta col nodo già fatto, come si usavano anni addietro. Ebbe simpatia per questo signore e gli chiese se era un villeggiante. «In certo modo, sono un villeggiante, perché la mia dimora non è fissa in questo paese», gli rispose pacato; «ecco, potrei essere un villeggiante che si è innamorato di questa valle, perché sono cinque anni che vi abito, ma probabilmente presto sarò trasferito altrove; sa, così vuole la mia carriera, sono pretore del circondario e mi attende una sede di maggiore importanza». Gli fece un cenno di compiacimento e disse che certamente si era trovato assai bene in quella valle. «Divinamente bene», ribattè il pretore, «non parliamo dell’aria saluberrima, ma gli abitanti sono fatti di una pasta di una bontà così eccezionale, che mai si è verificato un delitto, un fatto di sangue, tutti i loro delitti si limitano a qualche taglio abusivo di legna e infrazioni ai regolamenti di caccia e di pascolo». La festa si chiuse nella notte con fuochi d’artificio che illuminarono fino i nevai perenni dell’alto monte per finire a spegnersi friggendo nelle acque del lago.

Si era accorto che la cameriera dell’albergo, che lo serviva a tavola, sorrideva sempre, come le fosse stato ordinato tra i tanti modi di comportarsi coi villeggianti, ma belli erano gli occhi, esattamente verdi. Sembrava timida, invece anche questa timidezza doveva essere stata ordinata come una compiacenza. Difatti appena si allontanava dalla sua tavola per andare in cucina, la sentiva invece parlare altezzosa con la cuoca e con gli altri dell’albergo.

Frequentava l’albergo e si sedeva vicino alla sua tavola, un giovane gobbo che era del paese e non avendo famiglia vi stava a pensione. Faceva il calzolaio, era argutissimo, come lo sono in genere i gobbi e lo deliziò, durante la settimana del suo soggiorno, con innumerevoli barzellette, che andavano dalle pudiche raccontate a voce alta, alle impudiche sussurrate all’orecchio. Alla sera giocava a carte con lui e le barzellette si alternavano a tutte le informazioni sulla vallata: commerciali, industriali, geologiche, storiche, sapeva un po’ di tutto e naturalmente anche della vita di tutti gli abitanti. Sembrava che, piccolo e vigilante negli occhi acuti, vedesse il mondo da una diversa visuale degli altri, come dal basso all’alto, con più ampiezza panoramica degli altri. Certo sapeva tutto di tutto e di tutti. Il padrone dell’albergo, giovane e nervoso, camminava leggero sulle scarpe di stoffa come un saltimbanco, appariva e scompariva, sorvegliava la sala e la cucina, parlava pochissimo e aveva, oltre all’albergo, anche una macelleria. Alla mattina lo vedeva dalla finestra della sua stanza nel cortile dell’albergo squartare le bestie da lui ammazzate saltellando sulle sue scarpe di stoffa; manovrava il coltello lucente, come un disegnatore che tracci linee col righello, compiaciuto e attento.

Durante l’inverno, nell’umido stagnante della città, ripensò a quel paese di montagna e, ricordando che il gobbo gli aveva detto che lassù d’inverno era una bellezza di sole sulla neve scintillante come diamanti, ritornò per sciare in compagnia di un amico. Invece di andare in albergo, trovarono più conveniente affittare una stanza in una casa vicina alle pendici dove potevano sciare; la padrona avrebbe fatto da mangiare per loro. Nei primi giorni dimenticò il paese e le conoscenze fatte durante il soggiorno estivo. Appena il sole, superate le montagne, illuminava i vetri ghiacciati delle finestre, i due amici partivano con gli sci in spalla per il sentiero del bosco fino ad un valico, di dove si buttavano giù sciando per i pendii nel riverbero del sole. Alla sera, dopo cena, col figlio maggiore della padrona andavano nelle case vicine sparse per il pendio, dove ragazze strane e belle, annoiate, sognanti, fermentavano nella clausura imposta dall’alta neve. Una sfogliava tutto il giorno, forse soltanto guardando le illustrazioni, una grande Bibbia, e anche alla sera, entrando nella sua casa, aveva quel libro tra le mani. Un’altra, invece, faceva lavori di maglia e voleva le disegnassero arabeschi da riprodurre. Un’altra smaniava le parlassero delle grandi città di cui conosceva solo il nome; essi si divertivano a moltiplicare tutte le grandezze e tutte le bellezze, ed ella ascoltava estatica senza stupirsi delle esagerazioni.

La sera di carnevale il figlio della padrona propose di andare in una baracca abbandonata nel bosco, dove si ballava segretamente. Il locale era stretto, l’aria era resa densa e fumosa, accaldata e irrespirabile da tanti ballerini stipati, non era un ballare quello che si faceva, ma un segnare il passo sempre sullo stesso posto. Piacque a loro ugualmente, e ridevano nell’osservare che al confronto dei giovani alti e spavaldi, le ragazze erano invece piccole e umili, come anitre. Sudavano come nel caldo di un forno. L’aria era soffocante e uscirono decisi a scendere in paese, dove non erano ancora andati dal loro arrivo. Vollero raggiungere l’albergo vicino al lago: avvicinandosi si lusingavano vi fosse qualche festa, perché molta gente sostava all’ingresso come volesse entrare o stesse guardando quello che avveniva dentro. Ma arrivati non intesero musiche e quella gente stava mormorante e attonita. Chiesero cosa vi fosse, ma nessuno rispose: vollero entrare, ma un carabiniere sulla porta non li lasciò. Disse che era successo un fatto grave, insistettero per sapere: «È morta una ragazza», rispose il carabiniere facendo capire che non poteva dire di più. Nello stesso momento si sentì tirare per la giacca e vide il gobbo vicino a lui che lo invitava ad andare via. Si allontanarono dall’albergo; il gobbo aveva saputo che era ritornato e si era meravigliato di non averlo visto ancora. Lui spiegò che quella era la prima sera che scendeva in paese, ma volle sapere chi era la ragazza che era morta e come. Il gobbo lasciò che passasse un uomo che si dirigeva verso l’albergo e poi disse: «Ricorda quella ragazza che ci serviva? Poco prima di cena era nella sua stanza e dicono che cantava allegra, ma quando l’andarono a chiamare perchè scendesse a servire, la trovarono distesa sul letto con la gola tagliata da un colpo di rasoio e il rasoio era posato sul comodino.

«Uccisa, ma da chi?», gli chiese con affanno e ripensava ai suoi orchi verdi e al rosso delle sue guance in accordo col bianco del collo, quel collo reciso: ebbe in sé tutto il freddo della notte. «Mah, dicono che si è uccisa, e non dovrebbe essere altrimenti, perché nessuno è entrato nella sua stanza», disse il gobbo a voce basso. Volle ancora sapere se era innamorata, se aveva un amante, se era stata abbandonata da questi. Il gobbo a tutte le domande rispondeva con ambigui: mah, non si sa; però si capiva che invece sapeva tutto.

Il suo soggiorno invernale fu guastato da questa strana morte, nelle case dove andavano alla sera se ne parlava ripetendo quanto aveva detto il gobbo, solo era ancora risultato che il rasoio era del padrone dell’albergo e la ragazza lo aveva tolto dalla stanza di lui. Infine siccome la ragazza non era del paese ed era senza parenti, concluso che si era uccisa per una di quelle stranezze che prendono le ragazze, non se ne parlò più. La neve aveva cominciato a disciogliersi, ai primi tepori tutti i viottoli dei pendii si trasformarono in ruscelli, non era possibile sciare e decisero di ripartire.

Durante l’estate, al ritorno dell’afa nella città, risalì al paese di montagna. Aveva stabilito di affittare la stanza nella casa vicino al pendio; tuttavia appena arrivato andò a colazione nell’albergo, preso da una segreta attrazione. Il padrone venne di sfuggita a dargli il benvenuto e a prendere egli stesso le ordinazioni. Osservò che era un po’ pallido e portava il lutto. Ritornò per portargli la minestra e mentre gliela posava davanti, su quello stesso tavolo, dove l’estate scorsa usava sedersi, non mancò di ripensare al sorriso della ragazza che era morta. Poco dopo venne il gobbo, che strillò per la meraviglia nel rivederlo, volle subito sapere se si sarebbe fermato parecchio e quali notizie portava dalla città. Terminati gli scambi di simpatia, chiese al gobbo perché il padrone portava il lutto. Il gobbo attese a rispondergli quando intese il padrone parlare in cucina. A bassa voce disse che gli era morta la moglie e soggiunse subito rapidamente: «Gliene parlerò dopo, quando saremo fuori».

Finita la colazione, il gobbo lo accompagnò fino alla casa sul pendio e appena fuori del paese disse: «Un’altra donna si è uccisa». Volle sapere chi era. «La moglie dell’albergatore», disse il gobbo, quasi godendo di vedere l’impressione intensa che provava: difatti si era subito fermato appoggiandosi alla steccionata, che limitava il viottolo verso i pascoli. «Ma è strano, e come si è uccisa? Con un colpo di rasoio?». «Si erano sposati a maggio, quando una mattina svegliandosi non l’aveva più trovata nel suo letto. Fu ritrovata invece dalle donne che andavano a lavare sulla riva del lago, annegata vicino alla riva», gli rispose il gobbo pacatamente come quando raccontava le barzellette, con quella serietà che doveva provocare la risata in chi lo ascoltava. «Lei scherza e mi vuole soltanto impressionare», gli ribatte e riprese a salire come trovasse di pessimo gusto quanto gli aveva detto. «Non scherzo», continuò il gobbo raggiungendolo con le sue piccole gambe, «e capirà che è impossibile potersi annegare vicino alla riva, dove l’acqua non è alta più di venti centimetri. Va bene che potrebbe essersi annegata in un posto più profondo e che la corrente avrebbe potuto portarla alla riva, ma in quel punto non vi è corrente e i posti profondi sono solo al centro del lago e nessuna barca era stata mossa nella notte, perché sono tutte fissate con catena e lucchetto». «Sicché fu uccisa e poi gettata nel lago. Ma da chi? . E cercò di guardare il gobbo negli occhi. Questi gli camminava accanto dondolandosi e non gli rispondeva. «Ma solo in questo paese avvengono suicidi così strani che sembrano piuttosto delitti, e tutti in quell’albergo. Ma cosa dicono in paese?». Insisteva, infastidito che non rispondesse. Il gobbo finalmente si decise a parlare come avesse dovuto raccogliere i suoi pensieri, e allora, come quando gli descriveva la conformazione geologica della vallata, con un tono professionale, disse: «Bisogna anzitutto conoscere il temperamento della gente di questa valle. Il fondo della loro natura è un’avarizia estrema, giustificata dalla grande fatica sostenuta per ottenere da questa terra un po’ di patate, qualche sacco d’orzo e di fagioli e per avere una vacca nella stalla. Sa che le donne devono portare con una cesta posata sul capo il letame fino agli alti pendii per concimare la terra? E non si è accorto che a casa vi sono soltanto le donne e i ragazzi per lavorare, perché gli uomini sono tutti nelle città a fare altro mestiere? Ora, se una capra di uno va a pascolare nel prato di un altro, questo interessa in questo paese e tormenta perché sia data riparazione. Ma che uno si sia suicidato o sia stato ucciso, stupisce per qualche giorno e poi non se ne parla più». «Ma non aveva parenti, questa donna?», gli chiese e guardava il monte tutto di roccia coi suoi nevai a tramontana che si faceva cupo nella sera. «I parenti erano in un paese lontano, e poi quando una donna esce dalla sua casa per sposarsi è già considerata come perduta». «Ma poteva avere delle ragioni per essersi uccisa. Dimostrava di non essere felice?». Insisteva sempre e gli sembrava che il gobbo sapesse tutto e si divertisse provocare la sua curiosità; come ondeggiava nel camminare, così ondeggiava nel suo discorrere: «Mah, non sembrava infelice, mah, non si sa». Erano oramai giunti alla casa e il figlio della padrona venne incontro per prendergli la valigia, tutto sorridente nel rivederlo, e il gobbo si accomiatò sorridendo anche lui come per dissipargli l’incubo che gli aveva dato.

Durante quel soggiorno estivo quasi diffidò di scendere in paese. Sentiva in esso e nelle acque opache del lago qualcosa di nefasto. Preferì il bosco e il valico di dove nell’inverno si buttava a sciare col suo amico, arrivava fino alla base delle alte pareti di roccia del monte e fino ai suoi nevai. Cercava di raggiungere una terra sempre più pura dove non avvertire più traccia dell’uomo. Fu più volte tentato di scrivere al suo amico di raggiungerlo, ma temeva di rompere una perfezione che la solitudine gli andava conformando. Alla sera ritornava stanco e invece di andare col figlio della padrona nelle case vicine a rivedere le ragazze annoiate, conosciute nell’inverno, preferiva il sonno nel suo letto, che lo prendeva come una forza creatrice.

Una sera, di ritorno dai nevai, il figlio della padrona gli disse con tutta indifferenza : «Sa che è morto il calzolaio?». Non sapeva chi fosse. «Il gobbo, suo amico», disse il giovane. Nella stanchezza si accasciò a sedere. «Come è morto?». Ed era sicuro di sentirsi rispondere per una strana causa. Il giovane con indolenza disse che da giorni soffriva di atroci dolori allo stomaco e che di quel male morì. «Ma il dottore cosa ha detto, che male era?». Non aveva voluto chiamare il dottore, il dottore era venuto soltanto quando lo trovarono già morto, e non v’era altro da fare.

Risentiva la sua voce scoppiettante come il canto di una gallina e lo rivedeva ondeggiare sulle piccole gambe, quando diceva: ”Mah, non si sa”. Ma quel gobbo troppo sapeva di tutto e di tutti, egli vedeva dal basso verso l’alto tutto quello che non vedevano gli altri. Ebbe il sospetto che fosse stato avvelenato, che quella morte fosse stata provocata per essere stato visto il giorno del suo arrivo camminare e conversare con lui; quel gobbo era stato veramente come una capra che va a pascolare nel prato di un altro e per questo lo avevano ucciso.

L’aria di quella vallata gli pesava con insofferenza e dispetto e mettendosi a tavola per cenare, disse che sarebbe partito il giorno dopo.

Giovanni Comisso

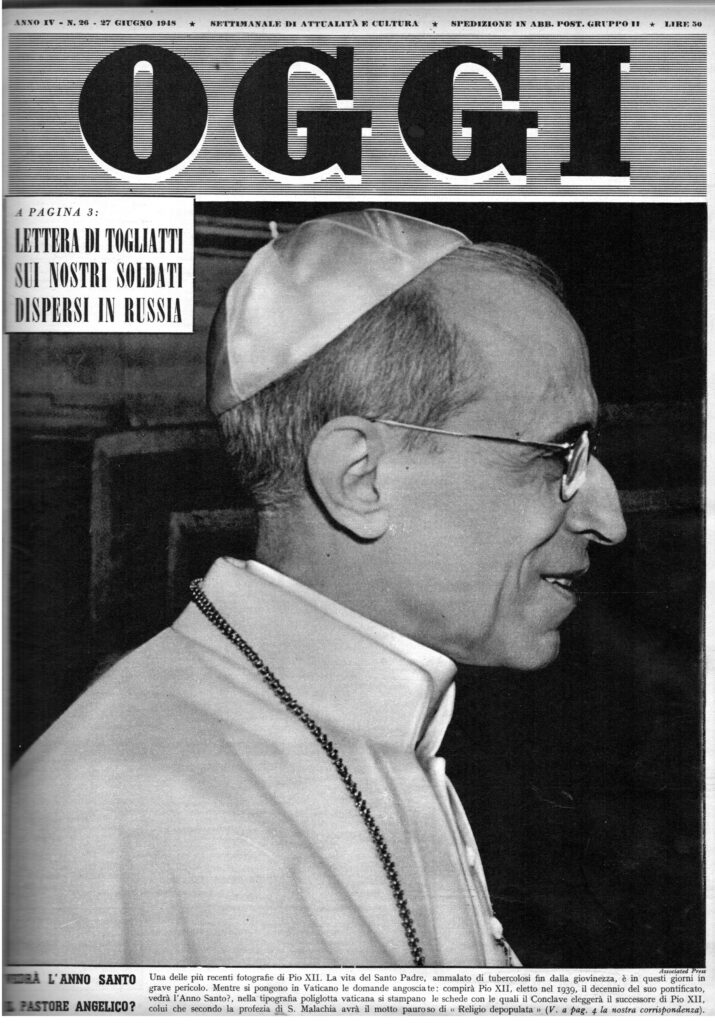

Pubblica nel n. 26 della rivista “Oggi” del giorno 27 giugno 1948 con il titolo “La piccola valle”.

Immagine in evidenza: foto di Alexandr Podvalny da Pexels