I fattorini sono forti, avventurosi e industriosissimi; è stata sempre loro dura legge, dettata dalla necessità, il far tutto da sé.

E’ consuetudine sulle colline, lungo le montagne del Veneto, iniziare la vendemmia, quando già le foglie cominciano a ingiallire. Prossima la vite a rientrare nel suo letargo invernale cede ai grappoli l’ultimo e disidrato respiro che darà al vino intenso e inebriante sapore.

Ero stato appunto a vedere questa vendemmia in una giornata autunnale che già presentiva l’inverno. Tutto attorno, tra prospettive di colline bizzarre, scendeva il verde e l’oro delle foglie, mentre sulle cime delle montagne, bianca e vellutata, appariva la prima neve caduta nella notte. Quella neve rasente a nubi pesanti e grigie, faceva pensare che dalle vallate retrostanti, a settentrione, si fosse rinnovata una calata di ghiacciai e che quei primi lembi nevosi, traboccanti l’ultimo spalto a difesa della pianura, ne fossero il preavviso. Al di là di quelle montagne e di quella prima neve si distende la vasta zona alpina, chiamata Cadore, che ha come sua grande vena il Piave. Ed è proprio il displuvio delle acque da tutte le sue innumerevoli valli verso questo torrente, che la definisce.

La nobile comunità di Pieve

Dal basso vi si entra per le vallate di Feltre e del Fadalto, da oriente per i passi della Carnia, e da settentrione da quelli dolomitici. Pieve di Cadore, situata quasi al centro, alla confluenza del Boite col Piave è sua capitale spirituale. Vi nacque Tiziano, il primo ad affermare l’incanto delle sue montagne, che con sentimento nostalgico, nell’ospitale Venezia, si compiaceva sovente di ritrarre nei paesaggi di sfondo dei suoi quadri. Fu anche nella comunità di Pieve che sorsero quelle regole, quegli statuti, sulla proprietà comunale dei boschi che costituiscono la prima ricchezza di tutto il Cadore. La repubblica di Venezia che vi estendeva il suo dominio ricattava da queste valli boscose il legname occorrente per la sua enorme flotta commerciale e militare. I tronchi abbattuti venivano gettati nella corrente del Piave e radunati sotto Pieve, dove le acque si fanno più distese; si formavano le zattere che, manovrate da pochi audaci, proseguivano verso la pianura, fino al punto più vicino a Venezia.

I cadorini, come in genere tutta la gente delle nostre montagne, sono forti, avventurosi e industriosissimi. Le loro vecchie case, parte costruite di roccia e parte di legno, coi ballatoi che girano attorno in rapporto al sole, fanno pensare a grandi velieri arenati. In vero ogni casa ha la sua attrezzatura interna come una nave che debba navigare isolata per mari tempestosi. Il mare per queste case consiste nella stagione invernale che spesso con l’alta neve le isola l’una dall’ultra e dai villaggi. Durante l’estate gli abitanti pensano di continuo ad organizzarsi per quella aspra stagione, che è la più lunga. La legna costituisce la principale difesa ed è per questo che fino dal Medioevo si sono stabilite quelle regole che fissarono la comproprietà degli abitanti sui boschi di ogni Comune. In rapporto alle famiglie e ai componenti di esse fu determinato gratuitamente un quantitativo annuo di legna da bruciare e da lavoro, ricavato da quei boschi. In certe zone furono assegnate addirittura in proprietà parti di bosco con limiti segnati. Dopo l’ultima guerra i proprietari di questi boschi si trovarono improvvisamente, per il folle rialzo dei prezzi del legame, arricchiti come in un sogno. Sollecitati alla vendita ebbero una ricchezza di cui non riescono ancora a rendersi ragione. Si racconta che qualcuno di loro possegga qualche Palazzo sul Canal Grande a Venezia e continui a portare il letame con la gerla nel piccolo pezzo di terra, dove coltiva le patate. Altri che seguitano a tenere il lume a petrolio e a falciare con le proprie mani possono dare in dote alle figlie parecchi milioni. Ed è certo che alcune vecchie, pure diventate ricchissime, dopo la vendita del bosco, hanno continuato a cibarsi con l’inveterata parsimonia fino a morire di consunzione. La legge, dettata per secoli dalla miseria, che impone di lavorare molto e di consumare poco, non fu infranta colla ricchezza sopraggiunta incredibile. Non è avarizia, ma incatenamento automatico alla paura primordiale data dall’inverno e dalla povertà della terra che non è feconda. Se si sosta in uno dei quei boschi e con le mani si smuova la terra che sta sotto agli abeti, si può capire come si sia formata fino a verdeggiare d’erba. Dopo una ventina di centimetri si trova la roccia e la terra che vi sta sopra è tutta derivata da un lento e secolare marcire degli aghi dell’albero allignato in giacimenti più profondi.

Più a valle i pochi terreni formati dalle corrosioni dei monti danno il foraggio per gli animali, le patate e i fagioli per gli abitanti ed ò solo con la vendita del legname eccedente all’uso della famiglia che si compera la polenta importata dalla pianura, e il resto.

Solo da qualche decina d’anni, da quando è incominciato il gusto della villeggiatura estiva in queste vallate di rara bellezza, è migliorata la situazione economica di questa gente. Per lo spirito industrioso dei valligiani, nella lotta per la vita, non solo sono stati costruiti ottimi alberghi di iniziativa del tutto personale, fino a quelli di Cortina di grande rinomanza, ma anche fabbriche che hanno limitato la triste emigrazione all’estero in miniere e in altri lavori pesanti. Prima che a Pieve venisse aperta una scuola di arti e di mestieri, ogni casa isolata era come una piccola scuola familiare. Il vecchio padre aveva la sua stanza per i lavori di falegname, qualcuno aveva anche una forgia per lavorare il ferro, i figli imparavano da lui a tramutare i tronchi del proprio bosco in mobili necessari alla casa e in utensili di lavoro e per la cucina. La legge era che niente doveva essere comperato, bisognava sapersi fare tutto da sé. Ora a questa scuola, con qualsiasi tempo, usando gli sci o la slitta, i giovani vengono dalle frazioni lontane, annidate tra i monti, per imparare ancora a battere il ferro e a modellare il legno. Fino da ragazzi sanno che se non si sa un mestiere bisogna ripiegare sulla miseria o sulla emigrazione.

Popolazione d’emigranti

Qualche tempo addietro non v’era casa che non avesse il suo emigrante. Ogni uomo conosceva al minimo tre mestieri: quello del muratore, del falegname e del lattoniere. Da qui sono partiti i più saldi minatori per le miniere della Westfalia, del Belgio e dell’America. Si trovano veterani di queste dure emigrazioni fieri della loro vita avventurosa come di un’alta poesia vissuta. Un vecchio asciutto, dal profilo tagliente, acuto nello sguardo parla delle strade di Fremantle e di Nuova York come fossero i sentieri del suo paese. Un altro ricorda che da San Francisco dirigeva per lettera la moglie in ogni affare, in ogni lavoro. Si incontrano ancora quelli che hanno lavorato al traforo del Sempione, quelli che sono stati capimastri alla diga del Nilo e alla costruzione delle ferrovie del Congo e dell’Australia. Quelli che, quando parte del Cadore era sotto l’Austria, apersero la strada delle Dolomiti e per avere istigato al lavoro i compagni con queste parole: «Lavorate bene, perché qui lavoriamo per noi», furono imprigionati. Si racconta di un altro cadorino che fatto prigioniero ad Adua, trovò in primo tempo da vivere lasciando che gli abissini lo credessero un medico e con decotti di erbe, senza sapere se facevano bene o male, li curava in cambio di orzo. Poi portato ad Addis Abeba, Menelik, saputo che era tagliapietre, gli ordinò di fare una gradinata per il suo palazzo e le sue vasche da bagno. Lontani per il mondo essi si sono arrangiati sempre.

Farsi tutto da sè

Quando nelle loro vallate sono stati intrapresi i giganteschi lavori per sfruttare le acque del Cordevole, del Boite e del Piave con gli impianti idroelettrici, questi minatori, questi spaccatori di pietre esultarono per dare finalmente quella fatica, prima usata lontano per il mondo, a due passi dalla loro casa. Anche le ragazze, che prima andavano in Svizzera a lavorare nelle fabbriche, con lo sviluppo alberghiero in ogni centro del Cadore durante la stagione estiva e anche in quella invernale, trovarono nel servizio presso gli alberghi quella fonte di guadagno necessaria a farsi la dote. Ma vi sono anche emigranti meno eroici come quelli che per lunga tradizione scendono a Venezia a fare i salumai, dopo che i primi avviati a questo mestiere sono già diventati padroni di bottega. Poi vi sono i gelatai che da prima giravano per le strade di Milano col carrettino e ora si trovano ad avere il monopolio del gelato in Svizzera, in Olanda, in tutta la Germania fino ai confini della Danimarca, con splendide gelaterie fortunate. I più umili rimangono gli impagliatori di sedie che si irradiano ancora durante l’inverno per il Veneto, per la Lombardia, per il Piemonte fino alla Liguria attratti, con la ricerca del lavoro, dal clima dolce che è per loro come uno sfamarsi nel gustarlo. Altre donne che ancora hanno i mariti emigrati oltre ai confini, scendono dalle vallate col carretto, dove tra coperte vi s’annida l’ultimo figlio nato da poco, per vendere utensili di legno per la cucina modellati dai vecchi di casa nei momenti di ozio. Scendono in autunno verso la pianura per barattare questi oggetti con la polenta tanto necessaria. L’idea del baratto è ancora viva tra questa gente come nei secoli lontani quando da Venezia si faceva l’importazione del sale. Arrivavano le barche col carico su per la Livenza fino a Portobuffolè, nella pianura veneta, prossimo alle Alpi. Da qui il sale passava in mano di mercanti che con carri lo portavano in Cadore per scambiarlo con legname e patate.

I ragazzi sanno di questo ingranaggio e ricordo in un giorno d’inverno, mentre pattinavo sul lago di Alleghe, di aver visto due ragazzi appena decenni avanzare trainando sulla neve una slitta. Uno teneva una sciarpa legata sulle guancie e sopra al capello, l’altro un berretto di pelo, aspri e accaniti, come avessero dormito all’aperto. Mi chiesero se avrebbero potuto attraversare il lago sul ghiaccio per raggiungere la loro casa al lato opposto. Venivano dal Mas, con un carico di mele barattate con patate. Avevano percorso tutta la valle nutrendosi delle mele che si portavano dietro e nel loro sguardo appariva l’entusiasmo della prima prova ad arrangiarsi fuori di casa.

Le feste di Carnevale

A sollievo di questa estrema lotta, che ha perseguitato la loro vita e ancora permane come un’ombra, sono le piccole feste di Carnevale, quasi segrete con balli e mascherate che si svolgono nelle case più grandi, avvolte dalla neve, ballano per riscaldarsi nel saltello e alla vicinanza amorosa delle ragazze. Scendono per i viottoli ghiacciati, sotto le stelle che grandeggiano vivide nel cielo nero. Entrano nella stanza dal pavimento di legno, che subito si riscalda all’assembramento, come un forno. Gli orbi e gli storpi in un angolo formano la piccola e flebile orchestra. Questi valligiani ballano ugualmente anche se non si sente il ritmo. Ballano al tonfo automatico dei loro piedi. Girano le coppie e le teste si reclinano vicino ai capelli per sussurrare le parole dolci e affettuose. Ma la porta si apre improvvisa ventilando di freddo la stanza, mentre i ragazzi estasiati gridano l’annuncio: «Le maschere». Non entrano subito, ferme ai primi gradini si vedono i loro piedi battere al ritmo della musica che è qualcosa come una tarantella alpina, poi scendono e si fanno vedere da tutti con strilla animalesche. Alcune portano al capo neri scialli e al volto bianchi merletti. Sono attraenti e si impongono come Tuareg o apparizioni spiritiche. Altre indossano i vecchi abiti che si usavano un tempo, tengono al braccio borsette o le grandi valige delle emigrazioni e una in un cesto coperto un intero gallo. Tutti si accostano alle pareti, lasciando che solo le maschere ballino alla vecchia maniera.

Poi non concedono che escano fino a quando non si sono fatte riconoscere. Allora si scopre che le più folli e frenetiche sono vecchie donne, che ancora non hanno smesso l’ardore di vivere e quelle pettorute e gagliarde, vestite da donna, altro non sono che ragazzi infuocali alle guance. Vivono cosi sere piene di gioia, in questi balli segreti, nelle case sperdute ai limiti dei boschi, creando una pausa alla durezza della vita, e sono quasi un sintomo che l’inverno sta per declinare.

Il risveglio della terra

Il rosa e il nero delle alte pareti di roccia in ombra si illuminano al riverbero del primo sole sulla neve. Giù nelle forre l’acqua delle cascate si è mummificata nel ghiaccio. Ogni sasso del torrente porta uno strato di neve. E’ ancora inverno. Ma un altro sintomo della primavera è dato dai laghi gelati, che appena li batte il sole si dilatano e si spaccano. Poi sui pendii a mezzogiorno la terra assorbe la neve che finisce con lo sparire. Ai lati degli erti sentieri il ghiaccio si scioglie, l’acqua serpeggia, forma un piccolo ruscello tra le pietre. Arriva un vento caldo, nel bosco si risveglia il primo canto dell’usignolo e tutti i torrenti riprendono la loro voce. Gli uomini escono dalle loro case dove hanno passato grande parte dei giorni invernali distesi sopra la stufa e si portano al sole a sedersi sulle panche ai lati dell’ingresso, come convalescenti, acciecati dai riverberi. Ma il primo verde apparso tra le ultime strisce di neve, con fiori già pronti ad aprirsi, è come uno squillo a richiamarli al lavoro.

Giovanni Comisso

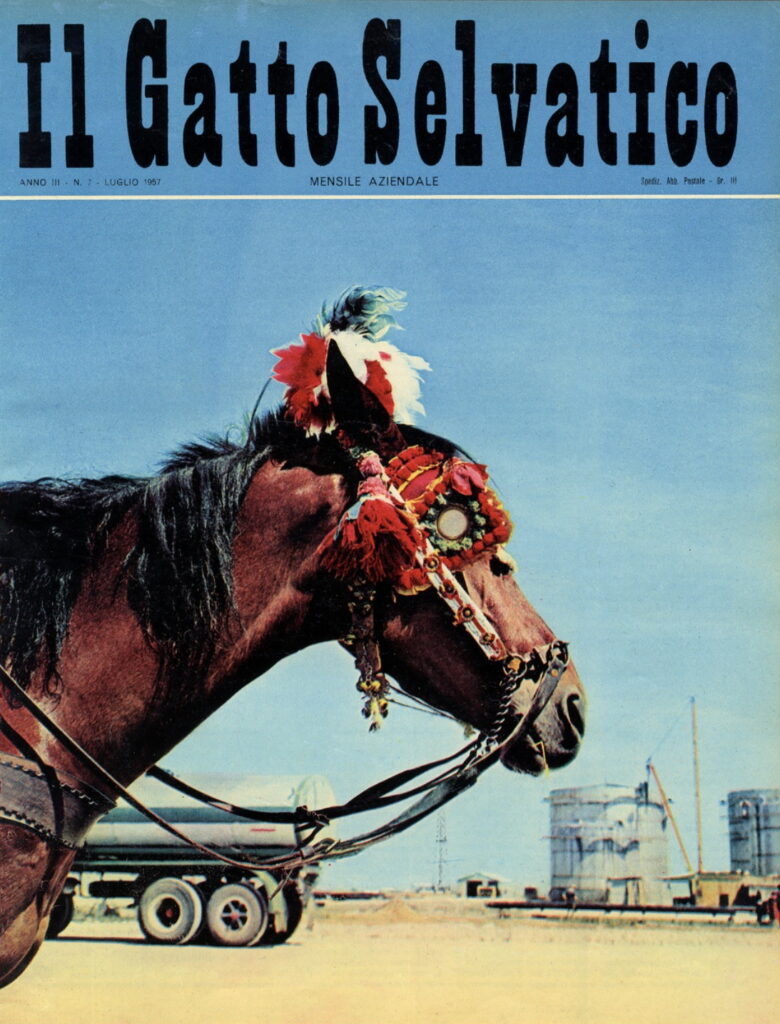

Pubblicato sul n. 7 della rivista “Il Gatto Selvatico” del luglio 1957.

Immagine in evidenza: Auronzo di Cadore (foto di John Fowler, Wikipedia).