Il grande agitatore russo riteneva che il poeta fosse l’unico uomo capace di fare la rivoluzione in Italia. Questo giudizio e la visita di Cicerin suscitarono in Mussolini gelosie e sospetti che spesso degeneravano in scene da operetta.

Mi sento in vero turbare se penso che quell’uomo piccolo, pallido, calvo e con un occhio di vetro, che aveva una voce sovrumana, quando parlava alla folla, e una voce pacata e quasi ipnotica, quando parlava a pochi, è ormai ridotto al suo scheletro nudo, sfasciato in un mucchio, per avere voluto essere sepolto in piedi. E il suo ceruleo occhio di vetro, che era morto quando egli viveva, sarà per sempre il suo occhio vivo a perpetuare esattamente quale era il colore delle “sue iridi, come un Faraone egiziano. Così, immaginifico che era, egli non aveva pensato a questo. Attorno a quel suo occhio aveva scritto un libro e ne aveva anche scherzato sopra quando si firmava: «L’orbo veggente».

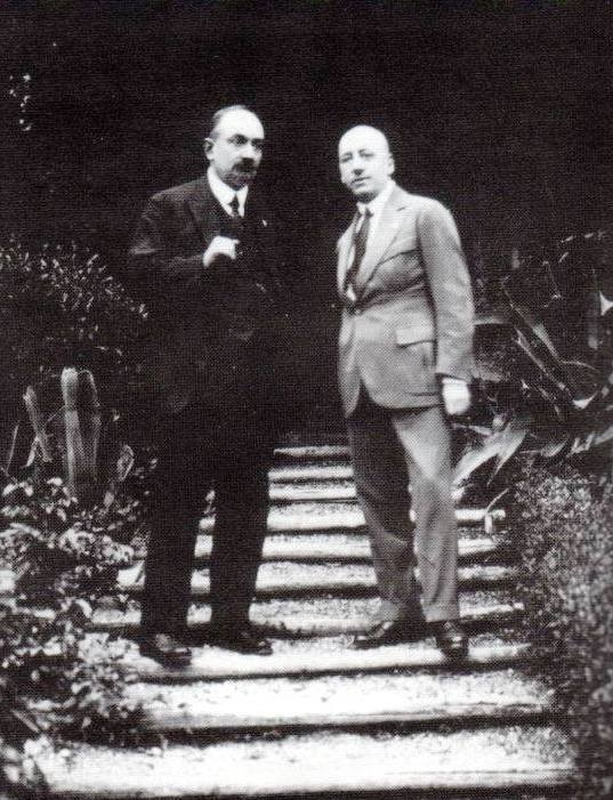

Le profezie del poeta

Egli di continuo profetizzava che sarebbe stato tradito e rinnegato da vivo e da morto. Pure essendomi tante volte staccato da lui, devo riconoscere che gli devo essere tanto debitore per avermi fatto godere, in Fiume, gli anni più belli della mia vita, per avermi infuso tanto chiaramente il senso della vitalità di vivere, e per questo non lo rinnego. Veggente come sì credeva, non aveva antevisto che fra tanti fedelissimi che lo attorniavano sarei stato in fondo il più fedele. Così, negli ultimi anni della sua vita, mi scriveva, pure colmandomi di doni, l’amara frase di Michelangiolo: «Io non ho amici e non ne voglio». Ma la mia fedele amicizia non riesce a essere dimostrata componendo di lui un ritratto e un giudizio definitivo: quest’uomo non lo possiamo ancora misurare. Arriviamo a sorridere, a trovare assurda quella parte, per esempio, di certi suoi romanzi che egli scriveva con la sicurezza di essere nuovo e profondo e nello stesso tempo scopriamo interposto, quasi in mezz’ombra, tutta un’altra parte, da lui per così dire, inavvertita, dove è più moderno dei moderni. Basterebbe per convincersi di questo, mettere al confronto, rileggendo l’Innocente, il pezzo del canto dell’usignolo, a suo tempo ritenuto sublime, con la descrizione di una scuola di scherma della fine dell’altro secolo frequentata da nobili romani e da avvocati meridionali, ugualmente in vena di duelli e ugualmente maleodoranti di sudore. Vi sono di questi pezzi inavvertiti che sono ancora tanto fecondi a stimolare l’arte narrativa nel suo evolversi e che testimoniano un’indiscussa potenza magistrale. Ma egli è stato sempre tradito e rinnegato dai suoi pessimi discepoli pronti a imitarlo pedissequamente e non a essere stimolati ad avviarsi in ulteriore scoperta sulle vie che egli dischiudeva al nuovo narrare.

Per giunta, avendo voluto seguire, come poeta, un’azione politica, secondo una tradizione italiana che va da Dante a Carducci, ha avuto la disgrazia dalla sua morte a oggi di essere confuso col fascismo e quindi gettato in un angolo comune senza possibilità per ora di una revisione di giudizio.

Nel maggio del 1915, Francia e Italia non trovarono di meglio che organizzargli un ritorno trionfale in patria, dalla quale era emigrato per i suoi dissesti finanziari, invitandolo a farsi paladino per la guerra. Tutto rientrava magnificamente nel giuoco, l’interesse delle due potenze alleate, il desiderio di lui di rifarsi un nuovo aspetto, quello eroico dopo essere stato campione di mollezza, e soprattutto dimostrarsi consecutivo colla sua iniziale poesia politica per una grandezza dell’Italia. Da quel maggio egli ne è stato costantemente coinvolto, in un modo che nessun altro poeta era mai stato, in Italia, non solo combattendo, ma per terminare con quella impresa di Fiume, dove divenne capo di uno Stato, piccolo, ma assai risonante nelle cronache.

Dopo, confonderlo col fascismo fu un sorvolare superficialmente senza basarsi su documentazioni storiche. Durante l’impresa di Fiume, egli aveva avuto aiuti dal fascismo, come li aveva avuti da altre tendenze politiche, prima quella della Federazione della Gente di Mare. Nella città assediata ogni aiuto era prezioso e se veniva offerto, egli lo accettava tenendosi però sempre libero da ogni compromesso. Aveva un particolare concetto nel suo comportamento politico che riassumeva in questa frase: «L’arte di comandare è di non comandare». Lasciava che ogni tendenza venisse a lui, attratta dal desiderio di sostenersi nella sua personalità che aveva una fama mondiale, egli d’altra parte cercava di comprendere ogni novità, di scoprirne le radici umane, non si opponeva mai per alcun preconcetto, voleva ascoltare tutti e sedurli prima che con un’idea decisa, col suo fascino letterario. Era in questi casi che usava l’altra sua voce, quella ipnotica, dei conversari in ambiente chiuso. Con quella voce, lievemente nasale, con brevi sospensioni in cui faceva pensare gli mancasse la parola, mentre era solo un momento in cui la frenava per filtrarla, toglieva all’interlocutore ogni facoltà di ripresa. Era egli stesso che dopo avere ampiamente parlato invitava gli altri a esporre il loro pensiero, ma gli altri fossero monarchici o repubblicani, comunisti, socialisti o fascisti non osavano aggiungere nulla privi come erano di una forza comunicativa che potesse competere con la sua. Non aveva la fortuna di Socrate che facendo domande poteva avere delle risposte che finivano col convalidare il suo pensiero. Egli si trovava quasi sempre di fronte a esponenti che non sapevano rispondere, mentre desiderava rispondessero per fare a loro assumere la responsabilità di un’azione che sarebbe stata eseguita senza l’avesse comandata.

Si determinava così in loro, nella constatazione della propria insufficienza, un senso di ribellione e di tradimento, appena usciti dall’ambiente chiuso dove erano stati soggiogati. Fu così che Mussolini, dopo essere venuto umilmente a Fiume a chiedere l’aiuto di alcune squadre di arditi per essere sostenuto alle turbolente elezioni politiche nella piazza di Milano, lasciò con indifferenza che, durante la battaglia di Fiume, il governo di Roma lo trucidasse coi suoi legionari. Di questo tradimento D’Annunzio se ne ricordò quando il fascismo fece la marcia su Roma, ordinando ai legionari di non muoversi e di rimanere stretti nell’associazione ubbidienti solo ai suoi ordini.

La verità era che se avesse vinto la battaglia di Fiume e se fosse uscito dalla cerchia per scendere a Roma avrebbe preceduto di tre anni un rivolgimento, forse con diverse conseguenze per l’Italia. A testimoniare questa lotta sommersa tra i due, subito dopo la impresa di Fiume, si hanno tre fatti uno susseguente all’altro. Il primo fu l’invito a Cicerin, Commissario per gli Affari Esteri dell’URSS, di andare a Gardone a un colloquio, che da una parte fu accettato volentieri, dopo che Lenin aveva detto ai comunisti italiani che in Italia vi era solo D’Annunzio capace di fare una rivoluzione, e dell’altra, era desiderato nella convinzione che nella nuova vita politica italiana, non si poteva ignorare le esigenze delle masse lavoratrici. Questo colloquio aveva costretto Mussolini a mordersi le dita e ancora di più quando, il tre agosto del 1922, D’Annunzio uscì da Gardone per tenere a Milano, in piazza della Scala, un discorso, dal quale apparve come l’uomo che avrebbe potuto assidersi da arbitro tra le estreme tendenze. La controbattuta a questi due fatti si ebbe pochi giorni dopo, quando oscuramente D’Annunzio cadde da una finestra della sua villa, rompendosi la testa e rimanendo per qualche tempo tra la vita e la morte. Questa caduta così opportuna per il fascismo non ebbe mai una chiara versione. Il mio amico Guido Keller, intimo di D’Annunzio, mi raccontò che un giorno egli lo avvertì gli avrebbe detto come era avvenuto il tragico incidente, ma all’ora fissata per l’incontro non gli fu possibile andare, perché la polizia, di guardia alla villa, sollevò contro di lui uno scandalo banale ordinandogli di abbandonare subito Gardone, per non rimettervi più piede.

Quando poi il fascismo andò al potere D’Annunzio visse assediato dai carabinieri con un ex prefetto questurino che gli faceva da portiere e seppi, da chi aveva visto, che per domarlo e vincerlo, approfittando della debolezza che segue ineluttabilmente tutti i grandi artisti, vi erano intermediari occulti che gli procuravano una scatola, grande come un portasigarette, piena di uno stupefacente che fiutava ogni giorno. L’uomo di azione era di certo finito, ma sarebbero bastate alcune sue parole dette o scritte per bollare a sangue quanto stava instaurandosi in Italia.

Il grande vigilato

Domato coi veleni, metodo tradizionale dell’antica lotta di parte in Italia, si escogitò di conquiderlo completamente col denaro. Nel suo ozio isolato aveva preso amore per la sua villa che voleva tramutare in qualcosa di imperituro costruendo con la materia armonizzata. Egli mi aveva appunto scritto: «Questa non è una casa, ma uno sforzo di espressione». Il denaro era necessario, Mussolini glielo fece avere col desiderio di essere ricevuto in un incontro che avrebbe dato agli italiani una convalida del fascismo. D’Annunzio glielo concesse, l’altro si aspettava di essere abbracciato come un salvatore della patria e invece ne fu schernito trattenendolo in lunghe e comiche dissertazioni filologiche. Una di queste fu di cercare una parola italiana che corrispondesse a quella francese di bidet. D’Annunzio proponeva bidetto o bagnarola o un’altra mezza oscena, ma nessuna gli piaceva. A un certo momento interpellò Mussolini, che stava estremamente seccato, chiedendogli come chiamassero quell’arnese nella sua natia Romagna. E Mussolini gli rispose ruvido e arrossendo che i romagnoli non l’usavano.

Fino alla sua morte, visse così vigilato nella sua villa, spiato, apparentemente addomesticato, fino ad arrivare a chiamare Mussolini «mio compagno d’armi», il che era un’obbiettiva realtà, avendo fatto la stessa guerra, ma pronto sempre a deridere e a umiliare i messaggeri che gli venivano mandati da Roma, come quella volta che dovendo ricevere Italo Balbo, diventato ministro dell’Aviazione, indossò la divisa da ufficiale aviatore e informatosi quante fettucce dorate aveva il ministro sulla sua divisa se ne fece mettere il doppio sulla propria.

Ma dopo la morte di D’Annunzio, una umiliazione maggiore al suo nome e alla sua abitazione fu imposta da Mussolini, come una rivincita totale contro l’uomo che lo aveva più d’una volta tenuto in iscacco. Quando vacillante venne a trasferirsi a Salò mandò a chiamare Gian Carlo Maroni, che era il vigile custode dei ricordi e della villa, e con vana astuzia gli offerse di diventare il suo segretario particolare. Maroni gli rispose con quell’arguzia che aveva appreso dal poeta, che se per diciotto anni egli, antidannunziano, era stato segretario di D’Annunzio non si sentiva di ripetere nuovamente una situazione simile. Mussolini passò subito a chiedergli di concedere che la Petacci venisse ospitata alla Mirabella, garantendo che non avrebbe soggiornato oltre a un mese, fino a quando avrebbe trovato altro alloggio. La Mirabella è un’adiacenza della villa che D’Annunzio teneva a disposizione degli ospiti. Maroni rispose che le norme del Vittoriale vietavano l’abitazione di chi non ne fosse addetto al servizio. Mussolini insistette dando la sua parola che si sarebbe trattato di un solo mese non di più. Maroni dovette cedere. Invece il soggiorno si protrasse oltre al mese promesso e alla Mirabella vennero anche a stabilirsi la madre e il fratello della Petacci, scatenando spesso scene selvagge con pistola alla mano.

Maroni ritornò da Mussolini, perché mantenesse la parola data e non potendo imporsi col regolamento, tentò di imporsi con l’astuzia, un’astuzia dannunziana. Informò che oltre agli altri che si erano aggiunti alla Petacci, vi era anche il ministro Buffarini Guidi che nelle ore notturne veniva a intrattenersi a lungo con lei. Mussolini preso dalla gelosia chiamò al telefono il ministro infedele e gli impose di dare le dimissioni entro ventiquattro ore. Non era questa la decisione che sperava Maroni, egli credeva che con la sua astuta insinuazione Mussolini sì portasse l’amante in un luogo più vicino e controllato. Buffarini Guidi non diede neanche le dimissioni, andò invece al comando tedesco del quale godeva la fiducia e fu obbligato a rimanere al suo posto.

Così con queste scene da operetta doveva concludersi la più sorda, aspra e inesorabile lotta tra due uomini che, con lo spirito uno e con la forza l’altro, abbiano maggiormente dominato l’Italia.

Giovanni Comisso

da Il Giorno del 21/05/56

Immagine in evidenza: Mario Nunes Vais (1856-1932), Gabriele D’Annunzio sdraiato mentre legge (Wikimedia Commons)