Forse è il momento di chiederci se il linguaggio bellico sia adeguato a descrivere quel che stiamo vivendo, partendo da un punto fermo: le epidemie non sono una guerra.

Non c’è nessuna guerra là fuori. Chi per mestiere è chiamato a raccontare ciò che accade, oggi dovrebbe domandarsi se valga la pena di rappresentare l’epidemia di COVID-19 mediante un linguaggio militare ottocentesco, con il rischio di acuire la conflittualità in un momento in cui avremmo invece bisogno di collaborazione internazionale, solidarietà ed empatia per la sofferenza causata a tante persone. Medici e infermieri sono lavoratori da tutelare, non eroi da spedire al fronte senza protezioni adeguate. E la perdita dei nostri cari non può essere assimilata alla contabilità di un bollettino di guerra.

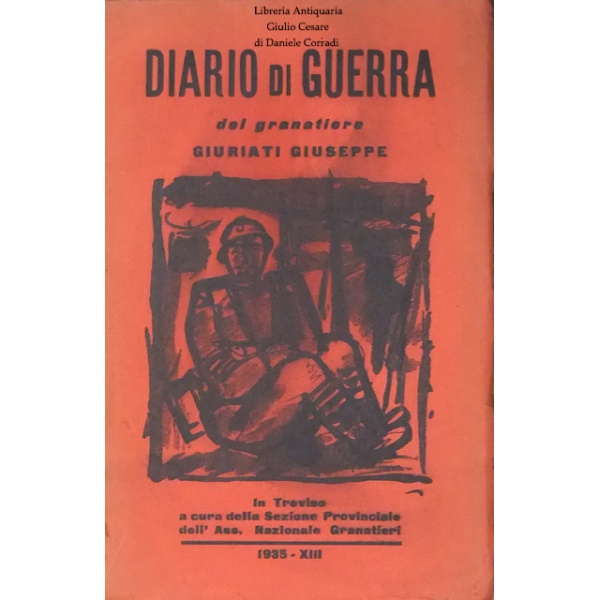

Un aiuto al cambio di passo ci viene dalla letteratura e, nel caso, da un racconto di Giovanni Comisso “Combattenti a casa“, dove l’autore ci parla delle eredità che la Guerra, la Grande Guerra lasciò in due sopravvissuti, Mario Botter e Giuseppe Giuriati.

Comisso ci offre non tanto i loro ricordi della vita di guerra, custoditi da uno nell’armadio a muro di casa, dall’altro nella cassetta degli effetti personali del soldato, quanto la descrizione di ciò che produsse nelle loro vite.

“La guerra fu per Mario una rivelazione formidabile della vita” scrive Comisso a proposito di Botter nel racconto che apparve in “Avventure Terrene” per i tipi di Vallecchi.

Come a dirci che la vita di guerra, permesso l’incontro con la possibilità concretissima della fine, aveva esaltato anche in Mario Botter la pulsione di vita e rivelato la necessità di spendere tutto il tempo che restava a riportare alla luce quanto era stato coperto dalla terra o dalla calce, affreschi o reperti militari che fossero. Affidando l’evocazione non solo alle parole.

Eppure, come a scusarsi di ciò, è Mario Botter a consegnare a Comisso un quadernino-diario della prigionia di Giuseppe Giuriati, fu Lorenzo, da Borgo Biscari, Santa Bona Treviso, soldato dello stesso suo reggimento che a quelle poche pagine scritte a matita aveva consegnato tutto il patimento di un anno, dall’ottobre 1917 al novembre 1918.

Come una cicatrice ancora viva, quella che riconosciamo in tutti coloro che si sono trovati di fronte al rischio della loro morte o coinvolti in un lungo periodo di privazioni e di dolore, le pagine vanno protette dall’usura del tempo in attesa che il trauma, con tutta la sua potenza negativa, possa convertirsi in una opportunità affermativa.

“… Nella sua cassetta: la campanella della chiesa del campo, la gavetta, la tazza, le posate, l’asciugamano, un pezzo di pane, la bilancetta per la divisione della pagnotta in dodici…e la prima copia del suo diario scritto a matita durante la prigionia”.

Oggi, in altro tempo di clausure, le immagini degli oggetti che Giuriati e Botter custodirono per tutti gli anni a venire come reliquie, arrivano alla nostra conoscenza-coscienza, attraverso le parole del racconto di Comisso.

E’ la letteratura a riproporci la necessità della testimonianza non per nostalgia del passato, piuttosto per amore di noi e della vita.

Francesca Dematté

“Combattenti a casa” di Giovanni Comisso

Mario Botter, qualche volta mi aveva parlato della sua vita di guerra. Granatiere con due anni di trincea sul Carso, fu fatto prigioniero nella ritirata al passaggio del Piave. Ritornato a casa, prese il raschino e dove scorgeva, in chiese o in antiche case e ville, pareti intonacate che lasciassero trapelare qualche segno di affresco, si metteva a lavorare, rannicchiato sulle impalcature, col gusto di risentirsi nelle strettoie della trincea. Fu così che riportò alla luce del sole affreschi di Tommaso da Modena, di Paolo Veronese e dei loro allievi che in tempi tristi erano stati coperti di calce.

La guerra, come per tutti noi che vi abbiamo partecipato, fu per Mario una rivelazione formidabile della vita. Egli ama i ricordi e i luoghi di quegli anni e quando à una domenica libera va sul Carso, ritrova le sue trincee, le quote maledette, scava il terreno, ritrova miseri resti di quelli che forse erano stati i suoi compagni, ancora insepolti, armi, proiettili e questi li porta a casa, senza badare alla fatica data dal peso, per arricchire il suo museo.

Una sera visitai la sua casa, mi portò nel tinello: in un angolo davanti a una porta vi erano i giocattoli dei suoi bambini, li mise da parte e d’improvviso aperse questa porta che dava su di un vano murato, dove stavano appesi: pugnali, mazze ferrate, baionette, maschere, fucili con caricatori inceppati, bombe a mano, medaglie e distintivi austriaci. Non ò mai sentito così forte, come a questa inattesa apparizione, quanto sia crudele lo scopo di queste armi che egli staccava e mi mostrava. Allora non ci pensavamo, la novità e il calore dei vent’anni non facevano pensare, ma oggi, così a distanza, questi pugnali, queste mazze ferrate mi addoloravano e impressionavano, mentre Mario le impugnava e spiegava il modo di adoperarle.

Qualche volta mi aveva parlato della sua vita di guerra, che sapevo tutta coraggiosa, ma avevo dovuto faticare per indurlo. Nel parlarne, evita sempre la sostanza del fatto, che è il suo eroismo, per insistere su elementi accessori che per lui valgono di più. Del primo assalto sul Carso, ricorda la corsa fuori dalle trincee, coi tascapani pieni di bombe, nel grande sole estivo, e come fermatosi nel fondo del Vallone, si era accorto di innumerevoli compagni buttati a terra sui pendii attraversati e con curiosità aveva domandato a un suo compagno cosa facessero quelli che s’erano fermati lassù. L’altro gli aveva risposto che erano morti e solo allora aveva compreso di avere corso sotto al tiro delle mitragliatrici. In quello stesso giorno, dopo innumerevoli assalti avevano finito col rintanarsi in un orto abbandonato, accanto ad alcune piante di finocchio e il sentore acuto di questa pianta accompagnò nel ricordo tutte le sovrumane fatiche di quella prima battaglia.

Durante una di queste gite domenicali sul Carso, à voluto ricercare il pozzo di Selo e l’à ritrovato. Nell’estate del 1917, nella trincea dei granatieri si moriva di sete: Mario sapeva l’esistenza di questo pozzo, in un punto scoperto, continuamente battuto e volle tentare. Con due altri, presero alcune gavette e partirono nella pienezza del meriggio.

Nell’andata i due compagni vennero uccisi, Mario non si fermò, arrivò solo, si curvò sulla bocca del pozzo e sull’acqua scorse il cielo che si specchiava. L’acqua era fetida, ne raccolse qualche gavetta e ritornò tra i compagni che attendevano disperati dalla sete. Tutti lo premevano, egli era andato a prendere quell’acqua per loro, ma prima di lasciare che la toccassero, perché ne comprendessero bene il valore li ammonì con queste parole: «Guardate bene che quest’acqua ci costa due uomini». Ritornò, ora in pace, a ricercare il pozzo di Selo, lo ritrovò e volle curvarsi per guardare nel fondo il cielo che si specchiava come nel luminoso meriggio di quel giorno.

Della sua vita, parla sempre raramente e, se ne parla, per lui, quello che à patito in guerra e il merito degli affreschi che à scoperto ora in pace, sono glorie che pare appartengano a un altro. Della sua vita di prigionia poi, nulla à voluto dirmi ancora e solo da pochi giorni ò saputo da altri che più volte aveva tentato la fuga dal campo di prigionia, subendo incarceramenti e pene tremende. Quando gliene accennai, perché mi raccontasse quelle vicende, rispose che non ricordava più niente e volle invece parlarmi del suo amico Giuseppe Giuriati, del suo stesso reggimento, ora contadino in un paesetto vicino alla nostra città e che da prigioniero aveva sofferto più di quanto sia possibile a essere umano.

Dopo alcuni anni che era ritornato a casa, volle ricercare questo suo amico di guerra. Andò alla sua casa e trovò la madre che stava facendo grande pulizia alla cucina e alle stanze. Giuseppe non vi era, mancava qualche giorno alle sue nozze ed era andato in città a comperare il letto, i materassi e qualche altra cosa. La donna gli raccontò come suo figlio era tuttavia molto avvilito perché i suoi padroni non avevano voluto fargli dipingere di rosa la stanza matrimoniale, come era suo grande desiderio. Mario, inteso questo, corse in città, comperò i colori e si era messo a dipingergli di rosa la stanza e ancora dalla parte del letto vi aveva fatto due angeli con fiori. Aveva appena terminato il lavoro che l’altro fu di ritorno. «Dopo tanti anni ti pensi di venire a trovarmi proprio alla vigilia delle mie nozze, bisogna proprio che un angelo sia venuto a dirtelo in sogno e ancora mi ài fatto la stanza come proprio la volevo io.» E si abbracciarono. Come Mario è caro e ammirabile per la sua modestia, per il suo fedele amore ai luoghi e ai giorni dove à vissuto in guerra, così Giuseppe lo è per la quantità dei tormenti e la forza nel sopportarli. Egli è un semplice, profondo come tanti del nostro popolo e per ammirarlo e amarlo bisogna leggere le memorie di prigionia che à scritto per sé in un piccolo quadernetto, con lo stile del dolore. Mario appunto prima di farmelo conoscere volle che leggessi queste memorie.

Una sera presi questo libretto e lessi. Il diario cominciato dal combattimento di Flambro fino al ritorno al paese natale non può far trattenere le lagrime. Ecco l’inizio: «Dopo tanti combattimenti, tanti dolori, tanto sangue, al 30 ottobre 1917, mi ànno circondato i germanici e a noi dopo tanti sforzi ci è toccato abbassare le armi». Con parole così povere, aderenti come la pelle, parla delle marce sotto alla pioggia dal Tagliamento fino all’Austria, bastonati dai soldati di scorta, affamati, oppressi dalla pioggia continua. Alla notte dormono all’aperto e alla mattina nel proseguire la marcia, sempre lasciano morti sul terreno. Gli si gonfiano le gambe ed è sospinto dalle baionette. Al primo luogo di concentramento tagliano a loro i capelli, fanno il bagno, fanno a loro le punture, ma il mangiare è nullo e il trattamento è orrendo. Si susseguono giorni di pioggia e di fame che lo convincono essere gli ultimi di sua vita. Dal campo di concentramento austriaco passa ad altri di Germania: anche qui bagni e punture, ma fame, malattie, maltrattamenti e pidocchi. Gli si sono così gonfiate le gambe che non può più portare le scarpe. Tutto quello che è necessario per dare il senso del patire è annotato meticolosamente ogni giorno. Dopo otto mesi di attesa gli arriva da casa il primo pacco. La farina di granone che v’è dentro gli rivela come la sua famiglia non sia fuggita dal suo paese, ma non può godere di quella roba, perché proprio in quei giorni si trova appena convalescente di bronchite. Gli incontri casuali nei trasferimenti da un campo all’altro con paesani, sono i soli momenti felici: si associano, suddividono tra loro le bucce di patate rubate alla cucina della guardia del campo, parlano del loro paese, dei loro cari, ma poi la morte o altri trasferimenti li divide ancora.

«La fame continua, io mi trovo debole come uno straccio. Speriamo in bene, ma se continua così bisogna vendere le budella a Dio per sfamarsi.» Queste frasi si susseguono sempre più crude: «Sempre diarrea e niente da mangiare, si viveva di erba per i campi». «Ero tanto debole che non ero più capace di mangiare il pane.» La descrizione della latrina del campo e in che cosa consista la guardia alla latrina, col badile, la scopa e la tabella che indica il servizio appesa sulla schiena, dà l’angoscia. La miseria e l’umiliazione sono a ogni riga. Italiani e russi sono i peggio trattati, egli e i suoi compagni sono costretti ad andare elemosinando alle baracche dei francesi. Un giorno, nell’attraversare il villaggio, con una squadra che va al lavoro, incontrano una signora tedesca «di nobile aspetto» con due giovanetti che li guardano passare. «Io ero ridotto come Cristo che porta la croce», scrive e questa signora pareva lo guardasse impietosita, difatti mandò verso di lui il figlio maggiore con un pezzo di pane, ma nello stesso momento che Giuseppe tendeva la mano, quegli, istruito dalla madre, ritrasse il pane e gli sputò in faccia. La guerra intanto è per finire, la notizia dell’armistizio arriva al campo. «Allora il mio cuore si è commosso e si mise a piangere dall’allegria e tutto a un tratto si sente quella gente che era nel campo, che gridava dall’allegria, tutti assieme: eravamo italiani, francesi, inglesi, russi, americani, rumeni, portoghesi, belgi, arabi e infine di tutte le razze che ànno forma d’uomo.»

Ma finita la guerra si diffonde la febbre spagnola che fa strage. I compagni gli muoiono a uno a uno nella stessa baracca, egli il più debole di tutti si salva e può finalmente ritornare in Italia. Prima di lasciare il campo fa il bilancio delle umiliazioni sofferte: «Io non ò preso che tre baionette nelle spalle e cinque nervate alla testa che mi ànno fatto male per quindici giorni e un calcio e diversi schiaffi». Lascia il campo e si porta come reliquie nella sua cassetta : la campanella della chiesa del campo, la gavetta, la tazza, le posate, l’asciugamano, un pezzo di pane, la bilancetta per la divisione della pagnotta in dodici (ed egli che faceva le parti aveva diritto alle briciole). Arrivato a Mestre, prese il tran vai e si assopì, al risveglio si trovò incredulo vicino alla sua città e tutti attorno lo guardavano stupiti senza osare stargli vicino. S’incammina verso casa, con la cassetta sulle spalle, sotto agli alberi del viale, incontra parenti o amici che stentano riconoscerlo e nessuno osa dirgli che suo padre è morto. Arriva alla sua casa, gioia e dolore si precipitano su di lui e non sa fare altro che aprire la sua cassetta per rivedere e toccare la campanella della chiesa, la gavetta, la tazza, le posate, il nero asciugamano, il nero pezzo di pane e la bilancetta per la divisione della pagnotta. Queste cose gli testimoniano tutto il suo patire, tutto il suo resistere. Per tutto l’avvenire non crederà ad altro che a questo periodo, come alla più alta prova della sua esistenza.

Una sera l’amico Mario mi venne a prendere per andare in bicicletta a cena in campagna da Giuseppe Giuriati. Prendemmo la strada di Volpago: il grano verdeggiava alla luce del tramonto, lontano si scorgeva la bassa curva del Montello. Mario mi parlava di Giuseppe: «Per me, egli à l’anima d’un santo». E mi raccontò come alla morte del primo figlio di pochi mesi, raccolti quanti denari gli fu possibile avere, fosse corso in città a ordinare un carro funebre di seconda classe: «Povero piccolo, tu non ài potuto godere niente della vita, che almeno la tua anima possa avere il conforto di questo», aveva detto. Sebbene poi abbia avuto altri quattro bambini tutti sani e belli, non à potuto dimenticare questa sua prima creatura e non passa domenica che non vada a inginocchiarsi alla sua tomba in compagnia della moglie. «E che coraggio e senso del dovere egli à avuto sul Carso», aggiunse Mario. Andò al fronte al principio del 1917 e fu assegnato al suo plotone. La prima notte che fu mandato di vedetta fuori della linea, ebbe per compagno un anziano. D’improvviso costui ritornò tutto stravolto, gridando che gli austriaci attaccavano e che Giuseppe era stato ucciso. Mario, strisciando sul terreno, andò a vedere e trovò il povero coscritto nella sua nicchia, col fucile tra le mani e gli occhi sbarrati, pronto a fare fuoco: una pattuglia nemica, passando vicino, aveva tirato alcune bombe, ma lui non aveva abbandonato il suo posto. Mario mi disse il testamento che Giuseppe aveva scritto prima di andare all’assalto dell’Ermada. Lo sapeva a memoria: «Per favore se in questo contrattacco io restassi morto, vi prego farlo sapere ai miei genitori. Questo è l’indirizzo: al signor Giuriati Lorenzo, Borgo Biscari Santa Bona Treviso. Grazie. Addio Bepi. Sul portafoglio ò la mia fotografia e cinque lire per dare al portaferiti, vi prego di conservare queste cose. Grazie».

Intanto eravamo giunti alla sua casa. Giuseppe stava governando il bestiame. Alto, ossuto, pallido, ma risanato dall’aria dei campi, i suoi occhi ànno uno sguardo fermo e misurato come vedesse le cose da un punto elevato. Mi fece conoscere sua moglie, sua madre e i suoi tre piccoli maschi biondi e belli come sua moglie e la ragazzetta bruna e vispa tutta simile a lui nella modellazione del volto. Poi uscimmo approfittando dell’ultima luce per dare un’occhiata ai campi che lavora. Parlammo delle varie qualità di grano e del terreno adatto a ognuna, parlammo dei bachi da seta, dei prezzi del granone. Di quella terra, delle sementi e delle piante aveva una conoscenza come un medico dei muscoli e delle ossa del corpo umano. Il suo cane nero ci seguiva e ogni tanto si divertiva a farlo saltare. Poi visitammo la stalla e ci sedemmo a tavola per mangiare alla contadina come ci disse, polenta col radicchio condito col lardo e salame. Ma volle assolutamente aprire una bottiglia di buonissimo vino che teneva riposto da anni. I suoi bambini guardavano curiosi. Come finimmo, lo pregai di farmi vedere i suoi ricordi di prigionia. Salì alla sua camera e portò giù la cassetta. Allora accennai agli episodi più tristi letti nel suo diario. E come gli dicevo: «Ma quella volta che quella signora tedesca…» egli riprendeva: «Quella volta…» e a stento frenava un singhiozzo di pianto. Lo stesso fu a ogni cosa che trasse dalla cassetta: «Questo è il pane che si mangiava là… questa è la campanella della chiesetta». Uno dei bambini la prese e si diede a suonare. «Questo è l’asciugamano.» Sua moglie lo prese: «Questo sarebbe buono per fare pantofole per i ragazzi», disse, ma con scatto violento Giuseppe glielo strappò di mano: «Prova, il tuo Dio, a toccarlo, questo è una cosa santa per me». Le disse e lo ripose nel fondo. Tutto egli trasse: le cartoline che riceveva da casa, quelle che egli aveva spedite e poi la prima copia del suo diario, scritto a matita durante la prigionia stessa. Sua figlia lo prese e pettegola subito incominciò a leggere a voce alta per fermarsi a dire: «Ma papà, quanti sbagli di grammatica che ài fatto, guai se lo vedesse la signora maestra». Allora egli impallidendo le tolse il libretto di mano e alzatolo e mostratolo ai figli che avevano aperto straordinariamente gli occhi già presi dal sonno: «Qui dentro vi è tutto il patimento di vostro padre e dovreste baciare queste pagine come si bacia il Santissimo. Cosa conta la grammatica e la signora maestra?» E con un nodo di pianto alla gola, buttò ogni cosa dentro alla cassetta e ritornò a portarsela nella sua camera, con un geloso amore come contenesse qualcosa di suo che fosse morto e da cui non volesse più staccarsi per sempre.

Giovanni Comisso