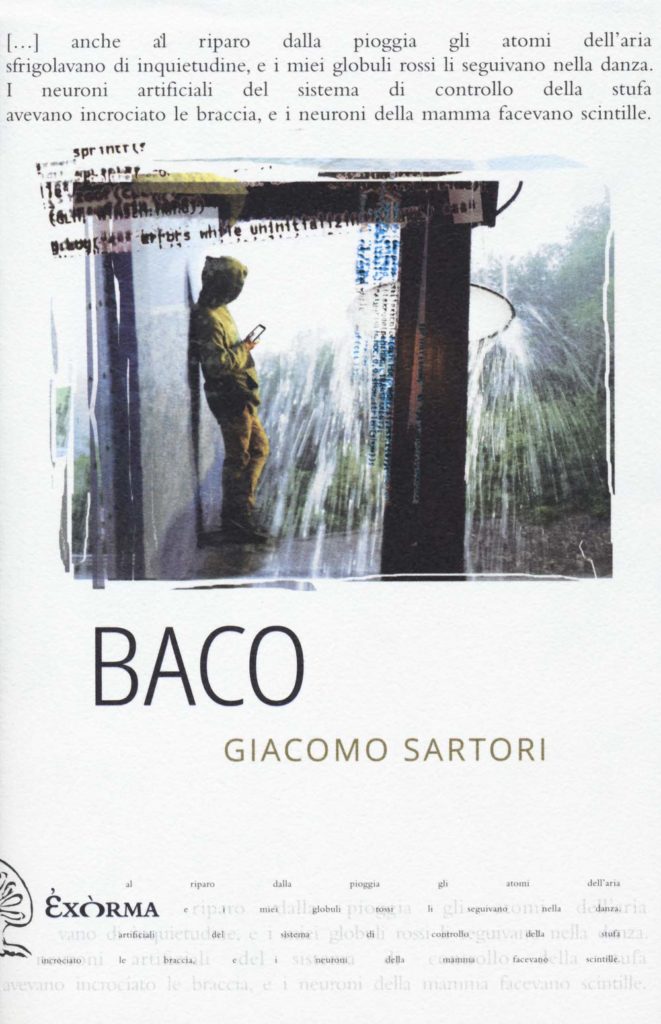

Il protagonista di Baco, l’ultimo romanzo di Giacomo Sartori (Exòrma, 2019) è un ragazzino sordo coi «globuli rossi» indisciplinati, affiancato da una famiglia di straordinaria eccentricità: la madre apicoltrice buddista, il padre transumanista, il fratello geniale (QI185) e il nonno anarchico. C’è poi la Logo – affettuoso tramite col mondo – e Baco, l’intelligenza artificiale che dà il titolo al testo. In quest’opera Sartori fa confluire i vari filoni della sua scrittura, realizzando un racconto intimo, arguto e riflessivo.

Tra distopia e riflessione antropologica, Baco è un’opera che fa del ‘confine’ il suo tratto distintivo. L’ibridismo di generi consente d’inquadrare i temi in una struttura duttile, forse più adatta a fissare interrogativi variabili quali il rapporto uomo-macchina e la ‘questione ecologica’. È questo a spingerla verso un rifiuto delle categorie?

Quando scrivo non ho un approccio molto cerebrale, quindi non mi pongo il problema dei generi, o della struttura. Perseguo con coerenza una vicenda che tocca determinati temi, in questo caso l’intelligenza artificiale e l’ecologia, sempre però restando aderente alle sensazioni dei personaggi, alle emozioni, al loro corpo. E lotto come un disperato, e lì ci metto molta consapevolezza, per evitare le banalità, le tesi precostituite, le soluzioni facili. Tutto il resto viene da solo, e per certi versi io stesso non so dove sto andando. E se devo essere sincero credo che questo coraggio, che a volte mi viene a mancare, sia fondamentale, nella fase di scrittura. Credo che nella creazione l’intuizione sia uno strumento molto più potente della razionalità.

A ben vedere, tutto nella sua opera rivela un’attrazione per i margini, per le eccentricità come scandaglio di un sistema conformista. Al pari di altri personaggi, il protagonista di Baco è un concentrato di diversità, disturba e quindi svela il filisteismo delle istituzioni, la mentalità livellante dei campioni della norma. Da cosa deriva questa fascinazione? Ha avvertito mai, nel tempo, la necessità di rimodularla?

Ho sempre trovato più interessanti i margini, che ho esplorato in tutte le mie narrazioni. Mi sembra che le persone non integrate o in qualche modo diverse, e le situazioni meno scontate, ci dicano spesso moltissimo sui meccanismi che soggiacciono a quello che consideriamo consueto, sui suoi non detti, le sue contraddizioni e implicazioni, le sue menzogne. Ma non direi che è una fascinazione, e nemmeno una volontà di denuncia, è piuttosto una esigenza di verità, d’affrancamento dai conformismi. Credo che uno dei mali del nostro paese sia il conformismo, che si ritrova anche in molta narrativa. E in generale questi sono tempi di grande conformismo, sotto l’apparenza dell’apertura e della permissività.

L’adozione di un solo punto di vista rende la narrazione straordinariamente parziale; tutto ciò che sappiamo è filtrato dal protagonista, il suo sguardo restituisce un mondo guardato di lato, dalla prospettiva sghemba dei propri umori. È forse una tecnica distanziante, il tentativo di porre il lettore a qualche centimetro della realtà, che è sempre altra da quella che appare…

Anche qui si tocca una costante dei miei romanzi e dei miei racconti. Il punto di vista, anche quando la narrazione è alla terza persona, è sempre quella di un individuo particolare. Questo non è un modo di restare distanti dalla realtà, ma al contrario di mostrarne le sfaccettature e le profondità, di rompere lo scudo delle apparenze e delle rappresentazioni livellanti, per usare un aggettivo che ha usato lei. Ogni individuo si rappresenta quello che lo circonda in una sua maniera ben diversa e unica, ne abbiamo conferme ogni giorno, e quindi si può dire che una realtà oggettiva non esiste. Che poi non è altro, per restare alla letteratura, che la lezione del romanzo del Novecento, da Svevo a Proust a Beckett, autori ai quali sono molto attaccato. Ma paradossalmente proprio seguendo il filo di una visione parzialissima ridiamo realtà alla realtà, ritroviamo il suo spessore e i punti di contatto tra le varie miopie.

Ecologia e intelligenza artificiale; i due fuochi del suo romanzo rivelano una stringente attualità. Quali prospettive può offrirci la loro convivenza?

Chi lo sa, ci abbiamo riflettuto in tanti moltissimo in questi mesi di confinamento, e molto si è scritto. Quello che è certo è che le nuove tecnologie sono intrinsecamente antiecologiche, anche quando sono accompagnate dalle intenzioni migliori, e aspirano a mettersi al servizio dell’ambiente, come spesso avviene. Perché sottovalutano il problema delle risorse, e soprattutto si portano dietro l’illusione che la tecnica possa risolvere tutti i problemi, possa dominare la natura. Quando invece ogni apparente soluzione crea inghippi ancora più grandi e ancora più irrisolvibili, pensiamo per esempio alle automobili elettriche. L’agricoltura degli ultimi cento anni, io sono agronomo, è molto istruttiva, in questo senso, ogni apparente salto tecnologico si è rivelato in breve tempo una catastrofe, tanto che ora i più grandi esperti, quei pochi che hanno una visione globale, sostengono che l’unica via futura è tornare alle tecniche tradizionali, beninteso migliorate con le conoscenze di adesso.

Affidando il racconto alla Logo (la logopedista), il giovane costruisce una sorta di diario dell’assenza, una narrazione volta a colmare lacune temporali ed emotive. La lettera alla madre, in quest’ottica, diviene forse atto di conoscenza e ri-appropriazione, tanto che nel finale la Logo invita il giovane a ‘fare da sé’ («adesso bisogna che fai da solo»). Lei quale idea ha della scrittura?

Il giovane è sordo, e conosce male la lingua delle parole, la sta imparando ora a fatica, dettando alla persona che lo aiuta. Scoprendo che la lingua è certo uno strumento imperfetto, e pieno di difetti, ma anche molto utile a mettere dell’ordine, a dare un senso a quello che gli succede. Impara insomma a fare quello che quello noi tutti facciamo ormai senza rendercene conto a ogni istante della nostra esistenza, mentalmente o a alta voce: a trasformare le nostre emozioni e le nostre sensazioni in parole e pensieri. E anche gli scrittori a ben vedere fanno la stessa cosa, usano la lingua come se fossero degli stranieri, come se la usassero per la prima volta, per dire al meglio quello che hanno bisogno di dire, senza cadere negli automatismi, nella ripetizione di quello che è già stato detto. La scrittura è consapevolezza della lingua, battaglia e gioco con le sue strade prefissate, con i suoi non detti e le sue menzogne.

La recensione di Ginevra Amadio

Giacomo Sartori è uno sperimentatore di generi, artefice di una pluralità di linguaggi che ha pochi eguali nel panorama letterario odierno. La sua è una prosa studiata, attenta al lavoro sulla materia, parimenti lontana dall’immediatezza comunicativa e dal virtuosismo ostentato. Troppo ricercato per venire incontro al bisogno di grandi storie, il bagaglio tematico dell’autore contempla situazioni escluse della tradizione ‘ufficiale’, oggetti inusuali e personaggi variamente collocati in spazi eccentrici, sovente intessuti di valenze evocative.

Certo lontano da intenti ‘politici’, Sartori orienta la sua scrittura a un progetto d’interazione, nel quale il lettore è costantemente sollecitato a partecipare e ricostruire, mettendo in fila sospetti che si annidano tra le parole, raschiando – fin dove è possibile – la patina opaca dei significanti, nella consapevolezza che un margine d’incertezza permane nelle cose. In Baco, suo ultimo romanzo pubblicato per Exòrma (2019), egli fa del linguaggio l’asse portante della narrazione, il filo capace di tenere assieme motivi già squadernati in precedenza, dalla famiglia come osservatorio sul mondo alla carica sovversiva del diverso. La storia è quella di un ragazzino sordo, iperattivo, capace di esprimersi con i segni che pur ha imparato in ritardo, a causa di un disaccordo sulle scelte educative da parte dei genitori – una mamma apicoltrice e un papà transumanista, eterno ragazzo, cacciatore di cyber-terroristi. Nel suo universo astruso, il giovane fa a pugni con i lemmi, ne avverte la fallacia in rapporto alla traduzione dell’io, come uno scarto incolmabile rispetto alla realtà. Non si contano i passaggi in cui la diffidenza è ostentata: «Le parole mi sono sempre sembrate stampelle ingombranti. A differenza dei segni non sono mai davvero giuste, mai davvero sincere, anche nei migliori casi pencolano dove vogliono loro […]»; «A ben guardare le parole si prestano senza ritegno alle più colossali menzogne, si direbbe anzi che ci prendano gusto».

Questo sospetto, la minaccia incombente del tradimento linguistico, genera nel protagonista una smania violenta, una furia di comprensione che si traduce in morsi e gambe senza riposo, come a delegare al corpo il tentativo più estremo di comunicazione col mondo. La parzialità della narrazione – altra costante sartoriana – ci pone forse innanzi a un protagonista affabulatore, che detta alla logopedista (figura di straordinario spessore) una storia incompleta, condita da aneddoti e notazioni personali, a loro volta ri-scritte – non è dato saperlo – secondo un ordine di pensieri che è ancora altro, giocato, comunque, fuori da un controllo oggettivo o unicamente gestibile. Tali espedienti consentono a Sartori di non assicurare il campo a un’onnisciente voce narrante, spesso autoritaria e fastidiosa nonché inadatta a siffatto racconto, il cui scopo è piuttosto quello di illuminare certe zone innominabili, prossime alla coscienza e alla riappropriazione di sé. Benché percorso da temi attualissimi (crisi ambientale, precarietà, usi e abusi della tecnologia), Baco è una storia intima di formazione e affetto, in cui il ragazzo soffre incredibilmente per il silenzio del mondo, portato all’estremo dal coma in cui versa la madre, l’unica che «ha sempre capito tutto, anche quando non avevo nessun mezzo per pensare e esprimermi».

L’assenza di uno sguardo imparziale fa sì che nel romanzo tutto appaia in forma smembrata, un caleidoscopio di situazioni frutto di casualità inaspettate. Il lettore è trascinato in una carambola d’accadimenti, tutti osservati dalla prospettiva straniata del giovane: il conflitto con gli insegnanti, la vita nella casa-pollaio, gli attacchi hacker del fratello genio (non a caso ribattezzato QI185), le escursioni con il nonno anarchico e tassonomo. Da un certo momento in poi le bizzarrie sono ‘dirette’ da Baco, un algoritmo ad apprendimento automatico in cui vengono impiantate componenti emotive, sicché la macchina diviene una sorta di alter-ego del protagonista, certo un compagno sincero pur se invadente e fuori controllo.

Quest’intelligenza artificiale già accostata ad HAL 900 di 2001: Odissea nello spazio, è un personaggio intessuto di reminiscenze antiche, incarna la ‘creatura’ che sfugge al dominio umano e dona al racconto una vena fantastica, tramata di un’ironia sapiente e dissacrante. I due strani amici trovano un terreno d’intesa nella condivisione della propria solitudine, riconoscendo – pur con esisti diversi – una condizione di precarietà vissuta come segnatura dolorosa. Il tono potrebbe essere affranto, ma lo stile di Sartori è un antidoto alla retorica, inventa una ‘voce’ che non rinuncia alla malinconia pur facendo del toni briosi la propria cifra costitutiva.

È ancora il linguaggio il campo d’azione più vivo, nel quale l’autore si lascia andare a metafore, similitudini intese come porta d’accesso al mondo e l’asindeto quale figura caratterizzante i momenti più ‘a rischio’, quelli in cui il giovane registra i pericoli e tenta un’estrema reazione ordinatrice (valga un solo esempio: «mi guardavo in giro, e pensavo che quella era la mia ex classe. La cattedra un po’ scrostata, il proiettore, le tristi luci al neon, la finestra impolverata che da sui platani, i platani che coprono il muro che perde pezzi […]»).

Certo i temi di Baco sono moltissimi, eppure il lavoro sulla parola risulta essere quello che più ne restituisce il fascino. Nel breve dizionarietto pubblicato su “Nazione Indiana”, l’autore svela le componenti simboliche del titolo, riferibili entrambe a fuochi portanti dell’opera: da un lato la natura, dall’altro l’informatica. Il carattere oscuro del ‘baco’, tuttavia, rimanda anche a quell’opacità che caratterizza il mondo, ordinato da segni fintamente traslucidi, spesso costretto in categorie predisposte da altri. L’opera di Sartori, in questo senso, rappresenta un segnale di libertà, l’ultima coraggiosa uscita da un panorama asfissiante.

Ginevra Amadio