Ho il piacere di incontrare, anche se in modo virtuale, l’autore del romanzo “Al passato si torna da lontano“, appena pubblicato da Rizzoli. Si tratta di Claudio Panzavolta la cui vita è intrecciata al mondo della narrazione perché oltre a essere scrittore è editor, docente in editoria a Verona e ha studiato sceneggiatura cinematografica e televisiva. È dottore in Storia, vive e lavora a Venezia ma è nato a Faenza, Ravenna, nel 1982. Ed è dalla Romagna che dobbiamo iniziare per avvicinarci a questo romanzo nutriente e avvincente che unisce la storia, quella personale, famigliare, di paese a quell’altra, la grande Storia, quella degli eserciti, degli Stati, della Liberazione dentro quel Novecento che ancora sentiamo vicino.

Claudio Panzavolta, il titolo del tuo romanzo lascia il segno. È una specie di manifesto alla memoria: Al passato si torna da lontano. Come nasce l’idea guida di questo titolo?

Il titolo si è imposto fin da subito, una volta terminato il primo capitolo. Si rifà a una frase che si trova in un bellissimo libro di Alice Munro, La vista da Castle Rock, che per come è strutturato – si tratta di un romanzo in racconti in cui l’autrice reinventa la storia dei propri avi attingendo un po’ ai materiali d’archivio, un po’ alla sua immaginazione – ha molto a che fare con il mio romanzo. Munro in quel libro scrive che «al passato si deve tornare da lontano», ed è un concetto al quale sono molto legato, perché in poche parole riesce a mettere in stretto rapporto tra loro il tempo e lo spazio. In fondo, scrivendo questo libro, anch’io sono tornato al passato della mia famiglia partendo da lontano, visto che quando ho iniziato a lavorarci erano ormai diversi anni che vivevo lontano da Faenza, dove sono nato e cresciuto, e dove la mia famiglia vive tuttora.

Poi andiamo al racconto, ai personaggi, all’intreccio. Però lo dobbiamo dire subito che dietro un grande romanzo c’è sempre una grande nonna, vero? Ci dici come tutto è iniziato?

È proprio così, dietro questo romanzo c’è una grande nonna, e soprattutto i suoi ricordi. Ormai sei anni fa, forse proprio per quel mio essere “lontano” (allora vivevo ancora a Milano), mi decisi a chiedere alla mia nonna materna, nata nel 1939, di raccontarmi tutta la sua vita, soprattutto la sua giovinezza tra gli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso. Così mia sorella installò Skype sul computer, e quelle conversazioni a distanza ebbero inizio. Inaspettatamente, scoprii una nonna inedita: intervista dopo intervista, il velo della parentela che ci legava cadde, mostrandomela per quella che era; mi trovai così davanti il racconto di una persona che, prima di diventare mia nonna, era stata una donna, una donna autentica e per me fino a quel momento sconosciuta, con i suoi sogni, le sue paure, i suoi desideri, le sue aspirazioni. Senza esserne troppo consapevole, raccontandomi la propria esistenza mia nonna mi consegnò una mole di materiale dal potenziale narrativo immenso, un mondo narrativo popolato di aneddoti e personaggi al quale ben presto capii che avrei potuto attingere per raccontare una storia popolare ambientata durante il ventennio della ricostruzione, tra il 1944 e il 1963, prendendo le mosse dal piccolo paesino della Romagna (Brisighella) nel quale mia nonna era nata e aveva vissuto tutta la sua adolescenza.

Siamo in Romagna, una terra passionale, che sa di vino, di guerra civile. È il 1944 e accade un fatto brutale e tragico di cui si cercherà ragione fino all’ultima pagina…

È così. Nel maggio del 1944, in piena guerra civile, Anita (la protagonista principale del mio romanzo) e sua sorella Edda perdono in un colpo solo la madre e lo zio partigiano, entrambi fucilati da un gerarca fascista e dai suoi sgherri. Queste due bambine orfane di madre – poi cresciute dalla zia Ada e dal padre Armando, scampato alla morte per miracolo, fuggendo da un campo di prigionia tedesco – vivranno la propria giovinezza durante gli anni della ricostruzione e del cosiddetto miracolo economico, e diventeranno due donne molto diverse fra loro: da una parte c’è Anita, battagliera e anticonformista, animata da idee di sinistra e impegnata in prima linea nella lotta per l’emancipazione femminile, e dall’altra c’è Edda, più convenzionale e tradizionalista, cattolica e conservatrice. Sono due donne agli antipodi, ma profondamente legate da un affetto reciproco, soprattutto per via di quella frattura subita durante l’ultimo anno di guerra, una crepa che le terrà unite per sempre, mantenendo vivo in loro il desiderio di ritrovare l’uomo che decretò la morte della madre e dello zio per poi dileguarsi, a guerra finita, scampando così al processo intentato contro di lui.

Al passato si torna da lontano è anche una storia di donne. Ci vuoi raccontare ancora delle figure femminili che rivivono nelle tue pagine?

Mi verrebbe da dire che Al passato si torna da lontano è soprattutto una storia di donne. Durante la scrittura, nel rendermi conto che i personaggi erano perlopiù femminili (Anita e Edda, ma anche la zia Ada e Rosa, e poi figure secondarie quali la maestra elementare Paolina, la giovane Ersilia, Agatha, Filippa…), capii che questo romanzo sarebbe stato anche l’occasione per raccontare vent’anni della nostra storia recente attraverso il punto di vista delle donne. In filigrana, come una sorta di controcanto, ho perciò cercato di portare avanti – attraverso le scelte dei personaggi e gli snodi della trama – il racconto delle lotte per l’emancipazione femminile negli anni Cinquanta e Sessanta, e i risultati che ne derivarono. Penso che sia molto importante, soprattutto oggi (basti pensare al triste caso del cimitero Flaminio di Roma), ricordare che i diritti di cui godiamo oggi (per esempio riguardo al divorzio e all’aborto, tanto per citare due casi) sono conquiste recenti e frutto di una lotta civile, e proprio per questo andrebbero custoditi come tali, tramandandone il ricordo, se non vogliamo correre il rischio di vederli un giorno messi in discussione, come del resto già avviene con una cadenza più o meno regolare; sarebbe bello fare un sondaggio per sapere in quanti sono in grado di indicare l’anno in cui furono legalizzati il divorzio e l’aborto, o per scoprire quante persone sono a conoscenza di cosa comportò la riforma del diritto di famiglia del 1975: temo che i risultati di queste indagini potrebbero rivelarsi molto avvilenti. Si tratta di traguardi che definiscono ciò che siamo oggi, così come dovrebbe accadere con gli ideali antifascisti dai quali sono scaturite la nostra repubblica e la nostra Costituzione: non dobbiamo dimenticarcene, né darli per scontati, ma al contrario dobbiamo tenerli ben vivi nella memoria collettiva che ci definisce cittadini di questo paese.

Dopo la guerra e la distruzione avviene la ricostruzione, il famoso miracolo italiano. Ci vuoi parlare di quella scatola di scarpe piena di foto in bianco e nero e della figura di Armando, un lavoratore di quell’Italia che portava il “saper fare” nel mondo?

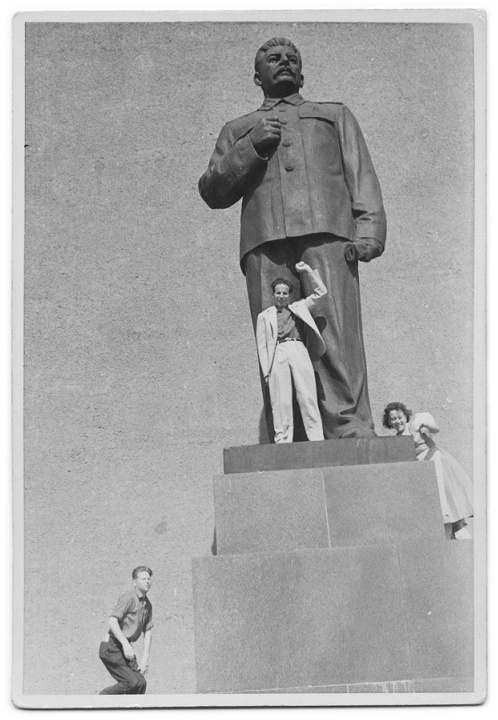

La scatola da scarpe alla quale ti riferisci me la consegnò mia madre durante una delle mie visite. E fu una sorpresa incredibile. Conteneva tantissime foto: alcuni ritratti dei miei avi, scene di vita quotidiana a cavallo della metà del secolo scorso, e poi tutta una serie di scatti raccolti dal mio bisnonno materno durante le sue spedizioni lavorative in giro per il mondo al seguito della Sae, la Società anonima elettrificazione che nel secondo dopoguerra si occupò dell’installazione delle reti elettriche in moltissimi paesi allora ancora in via di sviluppo, dalla Turchia all’Egitto, dalla Rhodesia alla Grecia. Quelle trasferte duravano dai tre ai dodici mesi, mesi interminabili durante i quali il mio bisnonno non rincasava mai, limitandosi a ricevere e inviare lettere alla moglie. Al suo rientro, ogni volta, portava con sé le fotografie che aveva scattato nei luoghi in cui si trovava a lavorare, e dietro ciascuna di esse la mia bisnonna appuntava le didascalie che lui le dettava, così da poter ricordare, in futuro, a cosa si riferisse ciascuna immagine. Scorrendo le fotografie, decisi immediatamente che me ne sarei servito all’interno di uno dei capitoli, quello che poi ho intitolato «Energia, nel pomeriggio», dove la zia Ada, mentre Armando (il padre di Anita) si trova a Berlino con la scusa di un sopralluogo per la Sae, squaderna quelle foto sul tavolo del tinello e le osserva a una a una, aspettando il ritorno a casa dell’uomo.

Scrivi a proposito del dopoguerra e degli anni della ripresa: “Tutti noi venivamo dallo stesso mondo, quello dei vestiti imprestati e passati di generazione in generazione, delle cose riciclate e usate fino all’ultimo”. Che cosa non siamo riusciti a trasmettere da una generazione all’altra?

Lo spirito di sacrificio, la consapevolezza che ogni tipo di benessere è un privilegio, un privilegio che non andrebbe ostentato, bensì utilizzato – in un’ottica di uguaglianza e reciproco aiuto – come viatico per fare in modo che di quel “stare meglio” possano godere quante più persone possibili. Al tempo di mia nonna, nelle case delle persone come lei lo spreco era bandito: i cappotti, quando erano consunti, venivano rivoltati all’incontrario, così da poterli sfruttare daccapo, fino all’ultima fibra di tessuto; la stessa cosa valeva poi con qualsiasi altro tipo di bene di consumo. Oggi invece buttiamo, cambiamo, sostituiamo, ci liberiamo senza remore delle cose, e così facendo affolliamo il mondo di rifiuti sprecando a dismisura, pur facendo “girare l’economia”, come piace tanto ripetere ai nostri politici e a certi economisti e imprenditori. Ascoltando le parole di mia nonna e i racconti sulla sua vita di bambina cresciuta a cavallo della Seconda guerra mondiale – quando ci si lavava una volta alla settimana condividendo la tinozza con i propri fratelli e sorelle dopo essere andati a prendere l’acqua al pozzo, e quando era una cosa normale centellinare il cibo per arrivare giusti giusti alla fine della settimana –, ho raccolto la memoria di una donna che ha conosciuto in prima persona il passaggio dalla povertà al benessere: penso che questa consapevolezza si sia via via smarrita, almeno in parte, con la generazione di mezzo tra la mia e la sua, ovvero con quella di cui fanno parte i miei genitori, ubriacati da una prospettiva di benessere e crescita infinita. Sarebbe invece bene ricordare, tanto più oggi, il passato dal quale proveniamo, ovvero le macerie della guerra e gli anni dell’indigenza, così che possa risultare più facile mantenere la rotta giusta verso il progresso: è per questo che ritengo importante raccogliere e tramandare i racconti di chi è venuto prima di noi, per capire quali sono gli errori da non ripetere e quali invece le strade buone e giuste che vale la pena battere senza indugi.

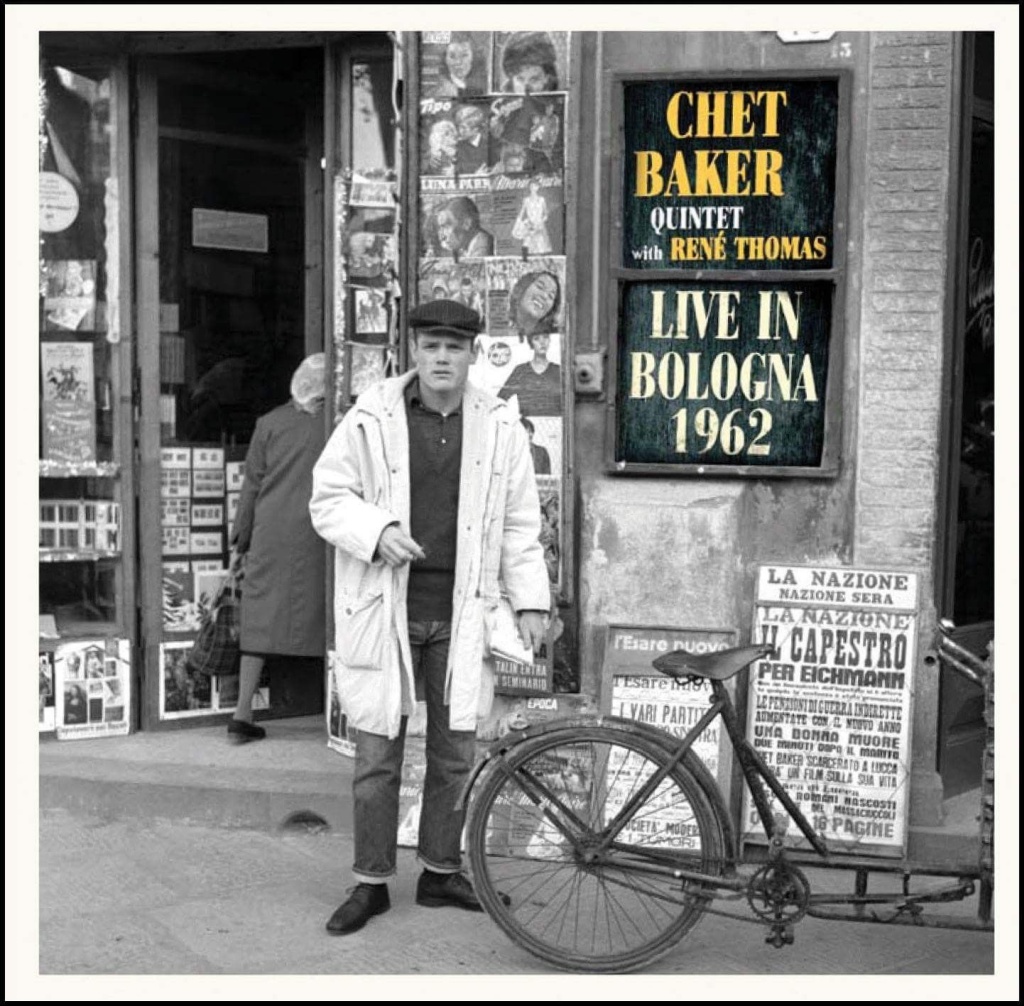

Nel capitolo “Una foglia di magnolia portata dalla corrente” compare il grande Chet Baker, cantante e trombettista jazz, che nel suo faticoso e turbolento viaggio in Italia incontra tua nonna. Cos’è accaduto?

Verso la fine degli anni Cinquanta, mia nonna lavorava come assistente alla poltrona presso uno studio dentistico di Faenza. Il titolare era un musicista amatoriale, e a Bologna aveva messo su una piccola rete di amanti del jazz e musicisti: suonavano insieme, organizzavano serate, si incontravano per parlare e ascoltare i dischi dei loro idoli. In quegli anni Chet Baker si trovava in Italia, e quando passò per il capoluogo emiliano incontrò il dentista bolognese: quest’ultimo, animato da una grande stima e ammirazione nei confronti del celebre trombettista, fu ben contento di poter suonare con lui. Una mattina Chet si presentò presso lo studio di Faenza: doveva parlare con il dentista, per cosa non si è mai saputo. Io so solo che mia nonna lo accolse domandandogli come poteva aiutarlo, dicendogli che «il dottore è uscito», e lui si limitò a pronunciare il proprio nome, chiedendole – in un italiano maccheronico – di riferirgli che era stato lì. Questo piccolo aneddoto, un semplice incontro, essendo io fra l’altro un grande appassionato di jazz, mi lasciò a bocca aperta: è stata una miccia che ha dato il la al capitolo del romanzo da te citato, dove un dentista e sassofonista amatoriale di nome Sabatini (per tutti Little Saturdays) si trova coinvolto in una storia che vede protagonista Chet Baker e le sue inquietudini, sullo sfondo della scena jazzistica bolognese di quegli anni, tra note cristalline, cantine ammuffite e gli offuscamenti procurati dall’astinenza da morfina.

Il dopoguerra in Romagna è tante cose. La fede nel partito comunista, la volontà ferrea di rifondare una società e il desiderio di progresso e benessere di due sposi che fanno il viaggio di nozze in Russia. Di che sogni, di che giovinezze stiamo parlando?

Per Anita e suo marito, a fronte del loro impegno politico, recarsi in Russia nel 1957, durante il Festival mondiale della gioventù e degli studenti, è un bisogno fondamentale: vogliono vedere da vicino il sogno comunista che sentono di condividere e che vorrebbero continuare a perseguire, nonostante la rivolta di Poznań e la soppressione nel sangue della rivoluzione ungherese, il XX Congresso e quel rapporto segreto di Chruščëv che aveva svelato e riconosciuto gli orrori e le crudeltà dello stalinismo. Anita e Renzo, allora poco più che diciottenni, sognano di poter consegnare ai propri figli un mondo più giusto di quello in cui hanno vissuto i loro genitori, permeato com’era di fascismo e repressione di ogni tipo di libertà, ma al tempo stesso desiderano svincolarsi anche dalla longa manus del potere ecclesiastico, che in Romagna, terra rossa per eccellenza (ma dove gli onorevoli Peppone da sempre vanno a braccetto con i don Camillo), era pur sempre molto forte e radicato. Questi due sposi, nel fiore della loro giovinezza, sognano un’esistenza vissuta all’insegna della libertà, propria e altrui, animati come sono da uno spirito comunitario e solidale.

Enrico Deaglio scrive in copertina che il tuo romanzo è “sorprendente, asciutto, fenogliano con jazz”. Sono assolutamente d’accordo e del jazz abbiamo sentito qualche nota. Di Beppe Fenoglio, il grande scrittore del Partigiano Johnny, Primavera di Bellezza, Una questione privata, che cosa ci vuoi dire?

Regalandomi quelle parole pochi giorni prima del visto si stampi, Enrico Deaglio mi ha reso la persona più felice del mondo. Fenoglio è uno scrittore che amo molto, sia per il suo modo di raccontare (diretto e aderente alla realtà, privo di orpelli retorici) sia per la sua capacità di intavolare un’epica partendo dalla quotidianità di persone comuni e spesso umili, che a un certo punto della vita si trovano davanti alla necessità di fare una scelta che deciderà le loro sorti e, spesso, quella delle persone che gli stanno intorno. Ecco, sentir definire il mio romanzo «fenogliano con jazz» mi ha molto inorgoglito, lo confesso. Tanto più avendo io divorato, da ragazzo, i racconti e i romanzi di Beppe Fenoglio, così come ho fatto con le opere di altri esponenti della corrente neorealista italiana, da Pavese a Viganò, fino ai due Levi, Primo e Carlo: sono autori che hanno raccontato la storia recente del nostro paese (e spesso le pagine più amare) dando voce agli ultimi, che sempre hanno cose più profonde e importanti da dire rispetto a chi ha il privilegio di guardare scorrere la storia e le sue tragedie rimanendo al riparo nella propria torre d’avorio.

Di questi tempi, a causa della pandemia, si fa riferimento alla guerra: le sofferenze, la crisi, il nemico, la futura ricostruzione del Paese. Pensi sia un accostamento forzato?

Pur non avendo vissuto in prima persona la Seconda guerra mondiale, ma solo attraverso i racconti che mi sono stati consegnati (dalla voce di mia nonna, ma anche dalla storiografia canonica, che ovviamente ho dovuto ampiamente consultare durante la costruzione del romanzo), mi sento di dire che sì, si tratta di un accostamento piuttosto forzato, o perlomeno fuorviante. È una metafora facile, in effetti: le vittime del Covid-19 diventano i caduti, i dottori e gli infermieri si trasformano nei soldati e negli eroi che combattono in prima linea, i governanti nei generali (più o meno accorti) che operano nelle retrovie, e il clima di crisi generale che ci attanaglia si trasfigura così nella narrazione di una guerra condotta contro un nemico invisibile e minaccioso. Per quanto la situazione attuale sia tragica, personalmente mi sentirei più a mio agio se venisse raccontata in maniera più piana e misurata, senza orpelli retorici – alla Fenoglio, appunto. Ci troviamo al centro di una pandemia che da ognuno di noi pretende prudenza e un forte senso di responsabilità, e per uscirne il prima possibile dobbiamo essere disposti ad aiutarci l’un l’altro. Come? In primo luogo evitando il più possibile spostamenti e assembramenti. Nel soddisfare queste due semplici richieste, le persone fortunate (e penso che non siamo in pochi a poterci considerare tali) possono comunque godere del fatto di rimanere al caldo all’interno della propria abitazione continuando a lavorare, mentre durante la guerra ci si poteva trovare da un giorno all’altro sfollati, oppure al riparo di un rifugio o una grotta (come capita a Anita e alla sua famiglia) al fine di sfuggire a un bombardamento, per poi tornare alle proprie case a guerra finita e scoprirle depredate e svuotate di ogni mobile e suppellettile, se non addirittura rase al suolo. Insomma, a mio avviso il paragone militaresco è l’ennesima metafora buona per parlare alla pancia della gente, quando invece servirebbe un discorso più complesso e articolato mosso dall’intento di placare gli animi delle persone, nel tentativo di trovare la soluzione migliore per alleviare le sofferenze di chi davvero è vittima della pandemia: penso ai malati, ma anche alle persone rimaste senza lavoro o la cui posizione lavorativa non è sufficientemente tutelata – i tanti freelance, per esempio –, e poi al sempre maggior numero di persone che si ritrovano a vivere sotto la soglia di povertà, e pure a coloro – genitori e figli, giovani e anziani – che il lockdown ha costretto a convivere in troppi e senza pause all’interno di pochi metri quadrati, con tutti i disagi che ne conseguono. Vorrei che le risorse (risorse in debito, fra l’altro) venissero utilizzate nella maniera più oculata, giusta e solidale possibile, per le sole persone che ne hanno davvero bisogno, pretendendo uno sforzo concreto da parte di chi ha il privilegio di vivere una vita più agiata, o perlomeno non morsa dall’indigenza e dalle costrizioni (economiche, ma anche sociali). Basti pensare al bonus mobilità, solo per fare un esempio: era davvero necessario? e soprattutto nelle modalità scriteriate con cui è stato formulato? Qui si va però a toccare uno dei più grandi problemi che a mio avviso attanagliano questo paese: la mancanza di uno spirito comunitario, la tendenza che spesso abbiamo a rinchiuderci nel recinto di quelli che riteniamo essere i nostri bisogni, senza curarci delle esigenze e difficoltà altrui.

Claudio Panzavolta, un’ultima domanda. Ho avvertito qualcosa dentro le pagine del tuo romanzo così pieno di vicende, sentimenti, cadute e rinascite. Qualcosa che chiamerei bisogno di giustizia. È ancora questa l’eredità del Novecento?

Sarebbe bello se lo fosse, perché ce ne sarebbe davvero tanto bisogno. Lo scorso ottobre, a Genova, durante un incontro incentrato sul tema “letteratura e progresso”, ho ricordato un’intervista televisiva degli anni Settanta (forse una delle ultime) in cui Pasolini poneva l’accento sullo scollamento che in seguito al cosiddetto miracolo economico si era determinato tra il progresso (inteso come avanzamento verso forme di vita più elevate e articolate, anche in termini di libertà politiche e civili) e lo sviluppo (inteso come benessere economico, come mera capacità di consumo). In fondo anche Anita, la protagonista di Al passato si torna da lontano, vivendo la propria giovinezza tra gli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, si ritrova calata in un clima di grande ottimismo, un momento storico caratterizzato da una crescita economica impetuosa, che però da stampella per il progresso finirà per rivelarsi un qualcosa di fine a se stesso. Quel sentiero di sviluppo economico, infatti, si è sempre più distaccato e allontanato dalla strada del progresso, traducendosi in un consumismo becero e autoassolutorio; anche Anita, giunta alla vecchiaia all’inizio del Ventunesimo secolo, avrà ben chiari in testa gli esiti di questo processo: se il progresso non può vivere senza sviluppo, purtroppo non è infatti vero il contrario, e oggi, in pieno Coronacene, nel clima di incertezza e precarietà che ci circonda, mi pare che la questione sia ormai sotto gli occhi di tutti. È necessario tornare a pensare sul lungo periodo: cosa vogliamo lasciare alle generazioni che verranno dopo di noi? È una domanda semplice, ma la risposta richiede sforzi immensi, una vera e propria rivoluzione copernicana. Come dimostra quanto sta accadendo a livello globale, basta un inciampo per far crollare le certezze che luccicano sulla superficie glitterata del benessere: tolto quest’ultimo, sotto cosa rimane? Se il nostro benessere fosse retto da un senso di giustizia, da un progetto politico volto al perseguimento del bene comune, allora forse da questa crisi potremmo uscire più forti, come comunità. Ahimè, mi sembra però che questo spirito di giustizia e di solidarietà, in noi, latiti da troppi anni; al tempo stesso, voglio credere che non sia mai troppo tardi per riproporlo come tema centrale nell’agenda internazionale: oggi come oggi, vorrei tanto potermi riconoscere in un partito e in una classe politica che non mi promettano nulla, ma che anzi mi dicano a cosa dovrei rinunciare, e come, per poter consegnare a chi verrà dopo di me una società e un paese migliori di quelli in cui viviamo.