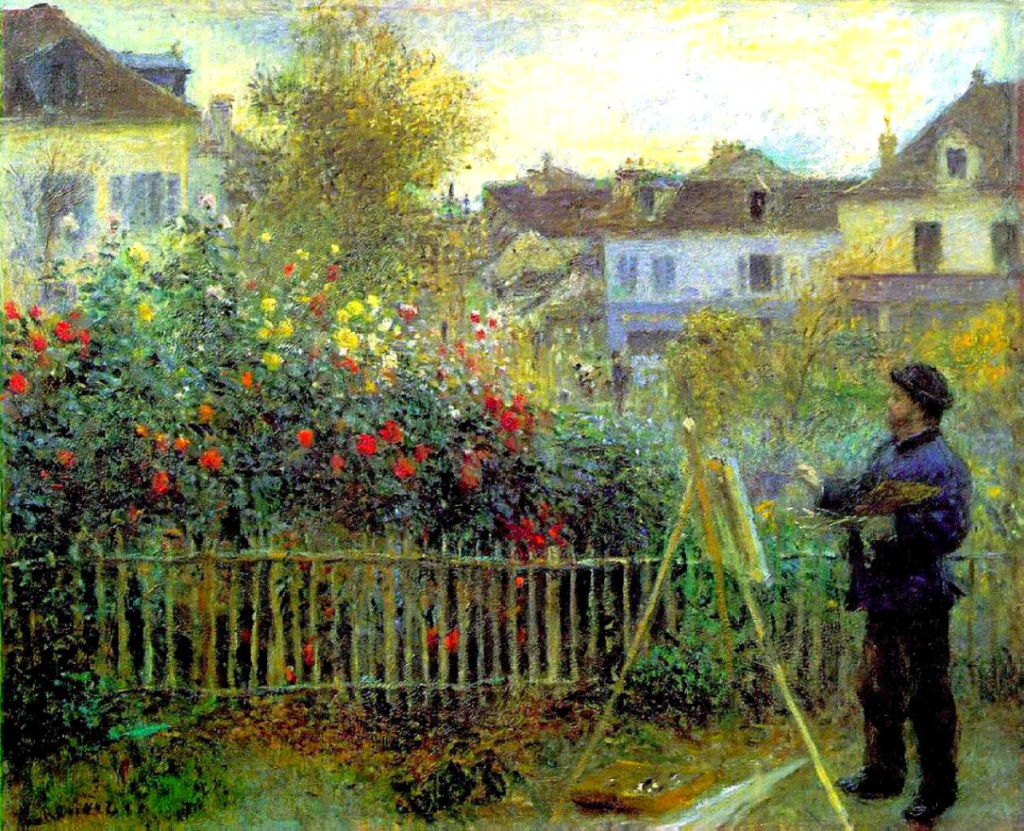

Conoscevo da tempo un pittore in una bella città del Veneto, che ne dipingeva ogni angolo modestamente, secondo le sue possibilità. I suoi quadretti erano come cartoline illustrate a colori, e appunto per questo aveva la sua clientela, ancora abituata alla normale possibilità visiva dell’occhio. Viveva del suo lavoro onesto e ogni volta andavo nella sua città, mi avveniva di incontrarlo lungo il fiume o nella piazza del mercato o in una vecchia strada pittorica che dipingeva al cavalletto.

Di recente lo trovai appunto lungo il fiume e aveva finito un suo quadro dove era riescito a ritrarre la luce pomeridiana sulle case che si riflettevano sull’acqua, quella luce che appunto risulta quasi sempre nelle cartoline illustrate, una luce ferma che chiamo antica. È una luce che in vero fa pensare dovesse essere stata uguale migliaia di anni addietro su quelle acque e su quelle case, in quella stessa ora.

Gli avevo fatto un elogio per questo lavoro e subito lusingato mi pregò di visitare il suo studio, perché aveva cose nuove da farmi vedere. Dopo tanti anni che dipingeva in quella maniera, mi disse che era venuto in lui un risveglio, una crisi, qualcosa come una rivelazione di un’arte nuovissima che non aveva alcun rapporto con tutte le rivoluzioni che sono state fatte finora. La sua sensibilità si era sdoppiata, faceva ancora di quei paesaggi, perché aveva una famiglia da mantenere, ma nello stesso tempo era riescito a fare parlare la profondità della sua anima in rapporto alle nuove idee filosofiche e a quelle scientifiche. Mentre diceva queste cose lo guardavo con estrema diffidenza e già comprendevo la triste situazione di un’artista, quando è costretto a vivere in provincia. Di certo egli che per tanti anni aveva dipinto come gli avevano insegnato all’accademia e come la sua sensibilità lo aveva disposto, era venuto a conoscenza delle pitture fuori del reale che si facevano nelle grandi città e aveva finito col tentare anch’egli di farle. Ma con la tenacia e colla eccessiva considerazione di sé stesso, particolari a chi vive isolato in provincia, non voleva ammettere di essere sulla strada degli altri, questi per lui non erano che in malafede, mentre egli diceva di essere riescito a esprimere veramente l’arte del suo tempo.

La spada di Napoleone

Gli promisi sarei andato nel suo studio, anzi di fissai addirittura l’ora per il mattino del giorno dopo.

Fu puntuale ad attendermi alla porta della casa dove abitava, salimmo diverse scale e il suo studio era secondo la vecchia consuetudine dei pittori di un tempo all’ultimo piano. Una saletta era al termine delle scale e subito mi interessò un quadro appeso alla parete, sopra una vecchia spada, che mi fece pensare, Guardandolo da lontano, appunto per quella spada, rappresentasse Napoleone, un Napoleone dalle lunghe chiome come al passaggio del San Bernardo. Era invece l’immagine di Cristo e ne rimasi leggermente turbato accorgendomi che è proprio vero che la realtà può benissimo essere costruita da noi. Il pittore, in previsione della mia visita aveva ripulito accuratamente lo studio, quando mi misi a sedere in una poltrona, che mi aveva offerto, mi accorsi che aveva avuto cura di passare sui braccioli di legno lo straccio imbevuto di acquaragia in modo che mi s’attaccavano le maniche.

Da prima volle farmi vedere i suoi quadri soliti, per i quali avevo ogni tanto parole gentili di approvazione. In fine però gli chiesi perché non rendesse quei cieli della sua città che risultano tanto luminosi, egli sosteneva che non lo erano, che in fondo quei cieli erano per la troppa luce soltanto calcinosi, per convincermi dischiuse la finestra: il cielo era infatti coperto da un ampio strato di fumo bianco che proveniva da una fabbrica di cemento situata nella periferia.

Il quadro capovolto

Continuando a farmi vedere i quadri della vecchia maniera sentivo che li considerava con un certo distacco, quasi con disprezzo. Terminata la serie mi annunciò mi avrebbe fatto vedere gli altri. Come per farmi sorgere la curiosità rimase per qualche tempo senza porre sul cavalletto alcun quadro, e come un preludio prese a spiegarmi il suo rivolgimento. “Innanzi a tutto, disse, dipingere istintivamente è un grande godimento, ma si esaurisce presto. La vera arte supersensibile non può rimanere estranea alle grandi scoperte della scienza, ai problemi sociali, alle nuove idee di Freud e di Sartre“. Cominciavo a soffrire, ma egli continuò imperterrito. La fantasia spazia, ricerca e anche io ho cercato, ho tentato di provare, ma fuori dai giochetti degli astrattisti, si può arrivare o no, un tentativo è legittimo. Prese uno dei quadri che mi aveva fatto vedere prima e agitandolo in tutti i sensi disse: “Capovolgendo un quadro o girandolo si ha un turbine di colore, sicché è la macchia che mi dà l’oggetto e non l’oggetto in sé. L’oggetto non ha una ragione precisa, l’oggetto non ha un linguaggio di per sé stesso ma è complemento, mentre il colore in sé e di per sé è luce e vita“. Parlava nervoso, come ispirato da un caffè doppio preso in attesa della mia visita. Ero impaziente di vedere queste sue nuove opere e lo sollecitai. Allora rivoltò la prima tela di un mucchio deposto contro la parete e la pose sul cavalletto. Sembrava una tavolozza coi colori in piastrati a caso nella frenesia del lavoro, attese di scoprire la mia impressione e siccome non dicevo nulla ripresa a parlare: “Dante stesso nel paradiso ha creato la cromofonia, dove a ogni suono corrisponde un colore. In questo modo dove ho annullato l’oggetto, do a ognuno la possibilità di entrare nel mio mondo, che è il mondo del colore. Non credo né all’astrattismo, né al surrealismo. La pittura nucleare? Non ci credo perché è troppo fuori, e poi fatto un quadro se ne può fare in serie, come col futurismo. Non si può andare fuori dalla natura. Io ho solo annientato l’oggetto, ma i miei colori sono nella natura. In questo quadro si può vedere il mare e il cielo e l’aurora“.

Osservai che quella girandola di colori era divisa da raggiere nere, come da una tela di ragno e osai chiedergli cosa rappresentassero quelle sezioni nere sul colore. Sempre ispirato, come se non gli avesse rivolto la domanda, continuò a parlare prendendo un altro quadro quasi uguale al primo: “Il lavoro ha la sua nobiltà. Uno che manca di fede, manca di possibilità di superamento. Si tratta di presentire, sentire quello che sarà il divenire. Io voglio l’equilibrio, oltre Dio. Il mio è un innesto nell’impressionismo, ma porto le mie esperienze di uomo attuale. Lo scoppio nucleare col fungo: chi dice che l’atmosfera domani non debba perdere l’armonia serena? La mia tecnica nuova consiste nell’anticipare e nello stesso tempo rallentare“.

Un emigrante portò il contagio

I quadri si susseguirono l’uno all’altro sempre nella stessa maniera: un turbine di colori diviso da una ragnatela di fili neri. Ogni tanto mi sentivo le mani appiccicare all’acquaragia data sui braccioli, che si scioglieva al calore. Pensavo ai paesaggi che mi aveva fatto vedere quelli che gli davano da vivere e cercavo di spiegarmi come avesse potuto impazzire a quel modo. Questi quadri che anticipavano la futura sensibilità degli uomini erano miseramente incorniciati con cornicette fatte da lui stesso impiastricciate di calce con tocchi di verde, di rosso e di giallo come certi spumini dolci che si vendono nelle bancherelle delle sagre. La tremenda solitudine della vita di provincia di aveva sdoppiato il suo mestiere di pittore, come può per la noia sdoppiare le abitudini della vita. In una cittadina come quella vi potevano essere uomini sposati, che adoravano la propria moglie e i propri figli, che andavano tutte le domeniche alla Messa, ma che nella notte di un certo giorno potevano andare al convegno delle streghe. Mi avveniva di pensare ancora a qualcosa d’altro. Sapevo di una vallata del Cadore, quella di Falcade, abitata da gente nelle cui vene scorreva un sangue sano da secoli, ma nel tempo in cui in Europa infieriva mortale la sifilide un emigrante di quella valle si portò a casa da Parigi, dove era stato a lavorare, questa malattia e presto la diffuse tra quella gente. Però tra quei corpi duri la sifilide di Parigi non riesce più ad essere mortale, essi la domarono riducendola a una tenue infezione che prese il nome vezzoso di Falcadina appunto dal paese di Falcade.

Mi convincevo che quella pittura che egli si era messo a fare dopo tanti anni di onesto e mediocre mestiere, gli fosse sorta come da un’inevitabile contagio con la grande malattia che imperversa nel mondo, ma in lui in fine si era sviluppata come un innocua Falcadina.

Nell’accomiatarmi gli raccontavo di continuare nelle sue ricerche, senza abbandonare quello che aveva sempre fatto. “Mai più, mi disse, come farei allora a mangiare?“

Nello stesso tempo mi accorsi che su di un tavolo vi erano un paio di occhiali con le lenti rotte in modo da formare quelle ragnatele che tracciava in nero sugli impasti di colore ed ebbi il sospetto dipingesse servendosi di quelli.

Giovanni Comisso

da Il Giorno del 28/10/1956

Immagine in evidenza: Foto di Daian Gan