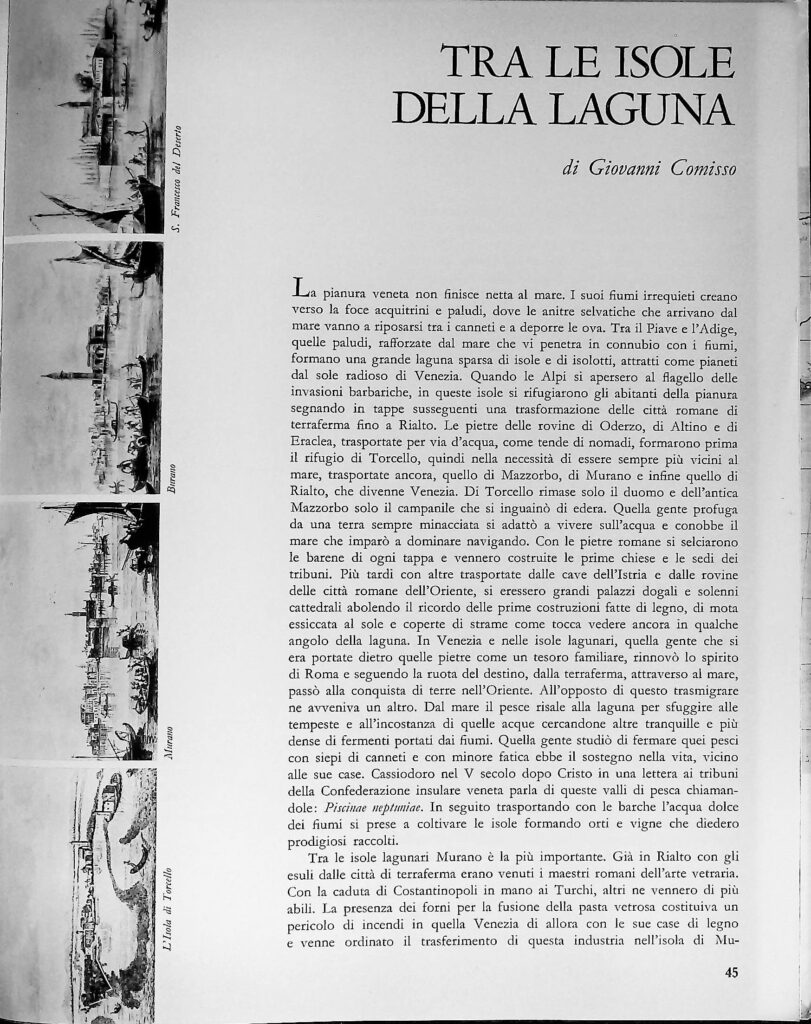

La pianura veneta non finisce netta al mare. I suoi fiumi irrequieti creano verso la foce acquitrini e paludi, dove le anitre selvatiche che arrivano dal mare vanno a riposarsi tra i canneti e a deporre le ova. Tra il Piave e l’Adige, quelle paludi, rafforzate dal mare che vi penetra in connubio con i fiumi, formano una grande laguna sparsa di isole e di isolotti, attratti come pianeti dal sole radioso di Venezia.

Quando le Alpi si apersero al flagello delle invasioni barbariche, in queste isole si rifugiarono gli abitanti della pianura segnando in tappe susseguenti una trasformazione delle città romane di terraferma fino a Rialto. Le pietre delle rovine di Oderzo, di Altino e di Eraclea, trasportate per via d’acqua, come tende di nomadi, formarono prima il rifugio di Torcello, quindi nella necessità di essere sempre più vicini al mare, trasportate ancora, quello di Mazzorbo, di Murano e infine quello di Rialto, che divenne Venezia.

Di Torcello rimase solo il duomo e dell’antica Mazzorbo solo il campanile che si inguainò di edera. Quella gente profuga da una terra sempre minacciata si adattò a vivere sull’acqua e conobbe il mare che imparò a dominare navigando. Con le pietre romane si selciarono le barene di ogni tappa e vennero costruite le prime chiese e le sedi dei tribuni. Più tardi con altre trasportate dalle cave dell’Istria e dalle rovine delle città romane dell’Oriente, si eressero grandi palazzi dogali e solenni cattedrali abolendo il ricordo delle prime costruzioni fatte di legno, di mota essiccata al sole e coperte di strame come tocca vedere ancora in qualche angolo della laguna.

In Venezia e nelle isole lagunari, quella gente che si era portate dietro quelle pietre come un tesoro familiare, rinnovò lo spirito di Roma e seguendo la ruota del destino, dalla terraferma, attraverso al mare, passò alla conquista di terre nell’Oriente. All’opposto di questo trasmigrare ne avveniva un altro. Dal mare il pesce risale alla laguna per sfuggire alle tempeste e all’incostanza di quelle acque cercandone altre tranquille e più dense di fermenti portati dai fiumi. Quella gente studiò di fermare quei pesci con siepi di canneti e con minore fatica ebbe il sostegno nella vita, vicino alle sue case. Cassiodoro nel V secolo dopo Cristo in una lettera ai tribuni della Confederazione insulare veneta parla di queste valli di pesca chiamandole: Piscinae neptuniae. In seguito trasportando con le barche l’acqua dolce dei fiumi si prese a coltivare le isole formando orti e vigne che diedero prodigiosi raccolti.

Tra le isole lagunari Murano è la più importante. Già in Rialto con gli esuli dalle città di terraferma erano venuti i maestri romani dell’arte vetraria. Con la caduta di Costantinopoli in mano ai Turchi, altri ne vennero di più abili. La presenza dei forni per la fusione della pasta vetrosa costituiva un pericolo di incendi in quella Venezia di allora con le sue case di legno e venne ordinato il trasferimento di questa industria nell’isola di Murano. Maggiore attività fu quella degli specchi stabilendo un commercio importante con i paesi di terraferma e con quelli oltre le Alpi ed oltre mare. Il governo di Venezia fu sempre gelosissimo di questa industria e sempre temeva che i suoi vetrai fuggissero in Francia o in Germania lusingati da quei governi. I patrizi veneziani venivano ad abitare nell’isola di Murano in bei palazzi con grandi giardini per godere di villeggiare fuori dalla città. Già nel Cinquecento i giovani patrizi in questo soggiorno corteggiavano le figlie dei maestri vetrai, spesso compromettendole. Avveniva allora che i padri di quelle ragazze per evitare il disonore trovavano il pretesto di lasciare l’isola andando all’estero.

I giovani patrizi non erano obbligati a sanare l’errore con il matrimonio, perchè i nobili non potevano sposarsi con plebee. Pertanto i saggi di quel governo, come sempre, trovarono un’equa soluzione decretando di incorporare tra i nobili i maestri vetrai, ma fu una nobiltà relativa in quanto le figlie avrebbero potuto sposare i patrizi, ma non i figli sposare le patrizie. I maestri più rinomati del Settecento furono: Osvaldo Brussa e Giuseppe Briati, uno per gli specchi e l’altro per i lampadari. Nei secoli successivi furono i Dal Moro, i Balarin e sopravvivono ancora i Toso, i Seguso e i Barovier.

Con la caduta della Repubblica veneta decadde anche l’arte vetraria che era stata una sua aureola iridescente. Sulla fine dell’Ottocento e all’inizio di questo secolo con il sorgere e il consolidarsi di una Venezia essenzialmente turistica, i vetri di Murano ripresero a interessare la borghesia italiana e straniera, attraverso l’antiquariato e la creazione di nuovi modelli. Le fucine pure mantenendo immutati gli stessi strumenti delle origini sono state ammodernate nel sistema di riscaldamento in modo da concedere ai maestri e agli operai di lavorare senza oppressione.

Ogni vetreria ha una propria esposizione di tutte le varietà di oggetti realizzati. Gli artisti creano i modelli e talvolta i maestri stessi eseguendoli con la stessa felicità dei bei tempi. A Murano vi è anche un museo del vetro dove si possono ammirare pezzi originali stupendi: serie di vasi, di coppe, di piatti, di calici, di tazze, di bicchieri, di bottiglie, di caraffe, di oliere, di saliere, di alzate per frutta e di trionfi per decorare il centro delle tavole imbandite. Ancora si vedono lampadari e specchi e fantasiosi strumenti musicali in vetro soffiato e modellato. Vi è poi tutta una produzione per usi di chiesa, come candelabri, ampolle, urne e reliquari. Camminando lungo le rive dell’isola si ritrovano nel selciato le pietre romane di Altino e di Eraclea e su di un prato verde sorge la chiesa degli antichi tempi.

Altrove nella Laguna è l’isola di Burano che era stata scelta dalla Repubblica di Venezia come luogo di confino per i condannati. Non si vedono quindi grandi palazzi come a Murano, ma piccole case. Quei condannati finirono per dedicarsi alla pesca e costituirono famiglia con donne pure condannate o attratte dalla terraferma. Così le nuove generazioni affezionate all’isola vi rimasero. Oggi i buranelli sono tutti dediti alla pesca di laguna e le donne a fare e raggiustare le reti. Non osano questi isolani uscire nel mare, quasi incombesse su di loro l’antico obbligo alla relegazione. Hanno piccole barche e vanno per il dedalo dei canali a pescare con ingegnose reti fatte a forma di trappole per i topi entro alle quali mettono l’esca. Con altro mezzo a forma di rastrello, raschiano il fondo delle acque basse immersi fino alla cintola, proprio come si rastrella un prato. Le donne rimangono a casa e nella stanza terrena, decorata di secchie di rame appese al soffitto, stanno dietro alla porta socchiusa che dà una giusta luce, intente a lavorare di merletto. Questo lavoro è antico e si ricollega alla pesca, perché quelle stesse donne fanno le reti e più ancora si ricollega agli elementi ornamentali venuti da Altino trovando in quei marmi i motivi e il gusto della bella armonia.

Il trapasso dalla rete al merletto fu dato dalla segregazione oziosa di isolane e di condannate. La Repubblica di Venezia protesse e sfruttò questo lavoro che raggiunse fama nel raffinato Settecento quando le donne si ornavano di questi merletti.

Burano ricorda la olandese Delft. Certe impostazioni sceniche sono uguali: le rive dei canali, basse quasi al livello dell’acqua e le case piccole in modo che nel camminare per queste rive si ha l’impressione di essere giganteschi. La luce ha pure la stessa limpidezza e lo stesso rapido variare come nella città dell’Olanda, solo i colori delle case sono diversi, a Delft sembrano dipinti a olio, a Burano invece ad acquarello. Ma quando ci si trova davanti a pareti e a muri di mattoni, nella loro rudezza naturale, corrosi dal salso, dai venti, dal gelo, dal caldo, allora ci si ritrova ancora a Delft, la Delft di Vermeer.

A Burano vi sono stati però altri pittori come Guglielmo e Beppe Ciardi, Moggioli, Gino Rossi, Semeghini e altri di questo secolo che la valorizzarono nei loro quadri.

Nel camminare per i campielli e per le rive si attraversa di continuo una folla di donne, di uomini, di vecchi e di bambini. Ognuno porta qualcosa: una cesta, un remo, una stuoia, un braciere, un secchio e dice ad alta voce: una frase, un canto, un richiamo, una minaccia, un saluto scherzoso, tutti sullo sfondo di quelle piccole case variopinte, componendo come un quadro o una scena di teatro. Nelle barene d’inverno l’erba si è fatta secca, si passa il canale in barca e per un viottolo di campagna si arriva a Torcello. Questa terra galleggiante sulle acque impigrite si scopre nuda. Disfatti sono i vigneti, flagellati sono gli orti, i frutteti espongono contro la pallida luce la trama delle fronde inaridite, ma è una terra pregna di fecondi umori. Ai primi venti tiepidi questi umori penetrano risvegliati nella fibra dei frutteti e delle ortaglie per dare frutta primaticcia densa di succo e di sapore.

D’inverno questa terra è come un’ostrica chiusa che nasconde nel suo buio le più mirabili iridescenze. Le poche case di ortolani appaiono nei loro colori sbiaditi a vecchie vele. La terra bassa e le poche case sono dominate dalle alte mura del duomo. Sul sagrato i passi risuonano sul lastricato, attorno, tra il pozzo, il battistero, la loggia e i cipressi.

Entro al duomo lumeggiano i mosaici con storie infernali e paradisiache tutelate dalla grande immagine di Dio. Questo duomo ampio ospitava migliaia di fedeli quando Torcello era un rifugio dalle invasioni mentre ora vivono attorno solo un centinaio di abitanti.

Ancora più prodigiosi sono gli orti e le vigne nell’isola di Sant’Erasmo esposta ai soli fecondi che vengono dal mare e dalla laguna. Altra isola tra il mare e la laguna è il Lido che da un secolo ospita per i bagni il grande mondo internazionale. La segue, il lido di Malamocco, degli Alberoni, di San Pietro in Volta e di Pellestrina con tipiche e umili case variopinte come a Burano, abitate da pescatori di laguna e da ortolani infaticabili.

Gli isolotti in grande parte ridotti dalla Repubblica veneta a fortezze o a depositi di munizioni, ora sono in un suggestivo abbandono. Altri sono diventati come quello di San Francesco del Deserto o come quello degli Armeni abitati da frati contemplativi e studiosi. Altri sono ricoveri per i pazzi o sanatori. In ultima ve ne è uno verso Burano, sinistramente disseminato di bianche ossa di scheletri qui depositate al sole, al vento e alla pioggia, tolte da altri cimiteri caduti in abbandono. Tragico e allucinante isolotto che fa pensare a un campo di battaglia tra pirati, sperduto in mezzo a un oceano imaginario.

Giovanni Comisso

Pubblicato alle pagine 45-60 dell’antologia “Le Isole Felici”, edizioni ENIT 1966

Immagine in evidenza: Giovanni Antonio Canal detto il Canaletto – Vista di San Giovanni dei Battuti a Murano (fonte: Wikipedia)