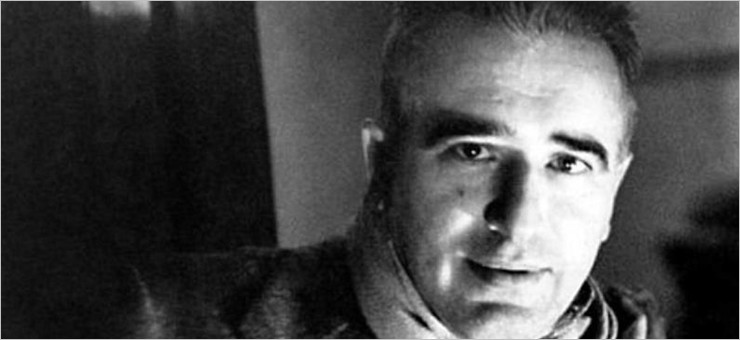

Giovanni Comisso non ha mai goduto di grandi fortune editoriali. In vita e in morte i suoi libri non sono mai diventati best-seller o long-seller, almeno secondo gli attuali parametri, anche se i suoi estratti conto non erano poi così disastrosi come lui amava far credere.

Ingrata sorte riservata a uno dei maggiori scrittori del nostro tempo, vincitore di grandi premi letterari quali il Bagutta e lo Strega. La sua prosa fresca, chiara, accattivante, i suoi intrecci esemplari avrebbero meritato maggior fortuna presso il grande pubblico.

Giovanni amava coltivare questa specie di maledizione che gravava sulla sua produzione letteraria, la ingigantiva per compiangersi coram populo, e si consolava collaborando a riviste mediche che lo pagavano lautamente e facendo il corrispondente per importanti quotidiani nazionali.

Quando metteva da parte qualche soldo, aveva la fantasia di fare degli investimenti non eccessivamente mirati. Naturalmente anche questi autogol andavano a rinforzare le sue geremiadi, e la querelle continuava.

Questa sempre più proclamata miseria era fonte perenne di invettive contro i suoi editori, rei di non curarsi abbastanza dei suoi libri.

Un giorno ero andato a trovarlo nella sua casa di Santa Maria del Rovere, alla periferia di Treviso. Era un pomeriggio piuttosto caldo, Giovanni lavorava nell’orto. Era contento, la stagione finalmente buona. Stava cavando le cipolle. Volle che le mangiassi subito all’inpiedi per dargli un giudizio sulla loro qualità.

Fu felice dei miei complimenti: «Quest’anno non moriremo di fame – mi disse ammiccando -. La terra è la nostra grande madre», e aveva allargato lo sguardo sull’orto come se contemplasse una campagna estesa fino all’orizzonte.

Su un muretto erano allineate alcune pollastre bianche, morte, tutte uguali. Visto il mio interessamento per quello strano spettacolo, si era avvicinato bisbigliando: «Bisogna arrangiarsi, con i tempi che corrono. Ho assoldato una banda di ladri di polli. Noi poveri siamo costretti a rubare». La Giovanna, la sua ottantenne governante aveva alzato le braccia al cielo implorando la divina misericordia.

Un suo ammiratore siculo aveva la buona abitudine di mandargli ogni anno una cassa di limoni lunari, e quel cadeau campeggiava per giorni sulla tavola a testimonianza del buon cuore dell’estimatore, il quale aveva capito le difficoltà finanziarie in cui si dibatteva il grande scrittore.

Un giorno, invece, gli arrivò dall’estremo nord una cassa contenente un trancio di balena. Nonostante fosse stata spedita via aerea, la mercanzia era un po’ provata dal viaggio ed emanava un intollerabile fetore. Comisso aveva chiamato a consulto Pàciara, il pescivendolo suo amico. La balena, con il suo aspetto verdastro e il suo afrore, mandava inequivocabili messaggi di decomposizione.

«Butémo via tuto», aveva sentenziato l’esperto. «Ma è un regalo di un mio ammiratore», aveva proclamato lo scrittore in presunta miseria.

Furono chiamati attorno al trancio di cetaceo cuochi e cuoche. Anche Alfredo Beltrame che, all’epoca, stava inaugurando la catena dei Toùla. L’ammorbante balena aveva impestato la casa. La Giovanna invocava l’aiuto degli amici dello scrittore: «El me fa morire», diceva in pianto.

«È un insulto alla miseria buttarla via» insisteva Giovanni, fiero che anche all’estremo nord si fosse a conoscenza del suo stato di indigenza. Quando si accorse che l’artica generosità allontanava i suoi amici da casa, organizzò un solenne funerale. Seppellirono la balena nel suo orto.

Comisso aveva un segretario; lo aveva battezzato Gigetto Figallo. D’aspetto era uno zingaro, con i capelli nerissimi. Girava sempre con una chitarra e cantava canzoni gitane con rara perizia. Comisso non era mai sicuro di cominciare un viaggio né di finirlo, perché Gigetto spesso scompariva; lo chiamavano nelle osterie, dove continuava a suonare dimentico dei suoi impegni.

Giovanni non era molto generoso con questo suo addetto alla segreteria, e lui provvedeva a rimpinguare le sue modeste mercedi in vari modi. Fuori dalla porta di casa era installato un distributore di benzina. Gigetto si serviva della pompa per riempire di nascosto taniche di carburante che vendeva sottobanco.

Un pomeriggio ero in partenza con Comisso e Alfredo Beltrame per un giro in Friuli dove eravamo attesi da padre Turoldo. Io ero seduto accanto al guidatore; sui sedili posteriori erano Giovanni e Alfredo.

Questi aveva piazzato sulle ginocchia una cassetta di frutta vuota su cui aveva steso un foglio di carta che doveva servire a raccogliere i cahiers de voyage.

Gigetto era sparito. Eravamo fermi da un quarto d’ora, quando mi accorsi che la pompa stava ancora erogando benzina. Balzai fuori dalla macchina: «La benzina, la benzina!» gridai. Gigetto mi fece gli occhiacci; lungo il muretto si vedevano file di taniche che lui stava riempendo: la sua futura mercede.

Comisso amava immensamente la campagna.

Nel 1932 aveva comprato un pezzo di terra con una vecchia casa colonica a Zerobranco, e aveva commissionato al suo grande amico Arturo Martini un San Bovo in terracotta da mettere all’entrata della stalla, com’era consuetudine presso i contadini.

Il Maestro aveva inventato un teatrino spartito a metà: a sinistra tre boari inginocchiati imploravano la protezione del Santo sulle due bestiole impalcate a destra. Nella cornice era graffiato il nome del committente.

In seguito, Giovanni aveva venduto i campi ed era tornato a Treviso portando con sé la formella. Questa mirabile terracotta, scampata a mille traslochi e peripezie, un bel giorno saltò fuori dallo scantinato, la Fonda di Juan, della casa di Santa Maria del Rovere. Gigetto l’aveva nascosta lì in attesa di poterla vendere con profitto a qualche intenditore.

Alla morte di Comisso, il citaredo venne a trovarmi con gli occhi lustri: «Quel capolavoro – diceva – merita una collocazione degna del suo padrone».

Io ne parlai a Carlo Pavesi della Banca Popolare Vicentina. Incuriosito dalla provenienza, «Portamela in ufficio — mi aveva detto – voglio vederla». Ma Gigetto non voleva separarsene; temeva che qualcuno vi allungasse le mani.

La Banca, infine, decise di acquistare l’opera. Avevo accompagnato Figallo nell’ufficio del Direttore. A lui bastò un’occhiata per convincersi dell’affare. Gigetto si era improvvisamente rappacificato. Ma quando Pavesi mise mano al blocchetto degli assegni, lo zingaro aveva fatto un passo indietro allarmato: «Schèi, schèi. – ripeteva – O schèi o niente». Come se stesse vendendo vacche vere.

(Per gentile concessione di “BPV OGGI”, periodico del Gruppo Banca Popolare di Vicenza)

L’opera oggi fa parte della collezione Martini della Banca

Virgilio Scapin (Vicenza 1932 – 2006), scrittore, intellettuale e libraio, ha studiato in seminario per otto anni, riportandone una viva esperienza, che ha estesamente raccontato nel suo primo romanzo Il Chierico provvisorio (1962), cui fece seguito nel 1969 Supermarket provinciale. E’ autore di racconti I Magnasoète (1976) e del romanzo La giostra degli arcangeli (1983), nati dall’intento di celebrare una zona del vicentino, Breganze, nei suoi riti e nella sua parlata colorita. Del 1994 è Il bastone a calice e del 1998 Una maschia gioventù. E’ stato tra i fondatori della prestigiosa “Confraternita del Baccalà” di cui è stato anche il Priore.